](https://javaguide.cn/about-the-author/zhishixingqiu-two-years.html)

-

](https://javaguide.cn/about-the-author/zhishixingqiu-two-years.html)

-

+

+这句话表面上看似有道理,但实际上却暴露了一个人的**无知和偏执**。

+

+**知识越贫乏的人,相信的东西就越绝对**,因为他们从未认真了解过与自己观点相对立的角度,也缺乏对技术发展的全局认识。

+

+举个例子,我刚开始学习 Java 后端开发的时候,完全没什么经验,就随便买了一本书开始看。当时看的是 **《Java Web 整合开发王者归来》** 这本书(梦开始的地方)。

+

+在我上大学那会儿,这本书的很多内容其实已经过时了,比如它花了大量篇幅介绍 JSP、Struts、Hibernate、EJB 和 SVN 等技术。不过,直到现在,我依然非常感谢这本书,带我走进了 Java 后端开发的大门。

+

+

+

+这本书一共 **1010** 页,我当时可以说是废寝忘食地学,花了很长时间才把整本书完全“啃”下来。

+

+回头来看,我如果能有意识地避免学习这些已经淘汰的技术,真的可以节省大量时间去学习更加主流和实用的内容。

+

+那么,这些被淘汰的技术有用吗?说句实话,**屁用没有,纯粹浪费时间**。

+

+**既然都要花时间学习,为什么不去学那些更主流、更有实际价值的技术呢?**

+

+现在本身就很卷,不管是 Java 方向还是其他技术方向,要学习的技术都很多。

+

+想要理解所谓的“底层思想”,与其浪费时间在 JSP 这种已经不具备实际应用价值的技术上,不如深入学习一下 Servlet,研究 Spring 的 AOP 和 IoC 原理,从源码角度理解 Spring MVC 的工作机制。

+

+这些内容,不仅能帮助你掌握核心的思想,还能在实际开发中真正派上用场,这难道不比花大量时间在 JSP 上更有意义吗?

+

+## 还有公司在用的技术就要学吗?

+

+我把这篇文章的相关言论发表在我的[公众号](https://mp.weixin.qq.com/s/lf2dXHcrUSU1pn28Ercj0w)之后,又收到另外一类在我看来非常傻叉的言论:

+

+- “虽然 JSP 很老了,但还是得学学,会用就行,因为我们很多老项目还在用。”

+- “很多央企和国企的老项目还在用,肯定得学学啊!”

+

+这种观点完全是钻牛角尖!如果按这种逻辑,那你还需要去学 Struts2、SVN、JavaFX 等过时技术,因为它们也还有公司在用。我有一位大学同学毕业后去了武汉的一家国企,写了一年 JavaFX 就受不了跑了。他在之前从来没有接触过 JavaFX,招聘时也没被问过相关问题。

+

+一定不要假设自己要面对的是过时技术栈的项目。你要找工作肯定要用主流技术栈去找,还要尽量找能让自己技术有成长,干着也舒服点。真要是找不到合适的工作,去维护老项目,那都是后话,现学现卖就行了。

+

+**对于初学者来说别人劝了还非要学习淘汰的技术,多少脑子有点不够用,基本可以告别这一行了!**

diff --git a/docs/about-the-author/readme.md b/docs/about-the-author/readme.md

deleted file mode 100644

index 12f6eab7f3f..00000000000

--- a/docs/about-the-author/readme.md

+++ /dev/null

@@ -1,70 +0,0 @@

----

-title: 个人介绍 Q&A

-category: 走近作者

----

-

-

-

-这篇文章我会通过 Q&A 的形式简单介绍一下我自己。

-

-## 我是什么时候毕业的?

-

-很多老读者应该比较清楚,我是 19 年本科毕业的,刚毕业就去了某家外企“养老”。

-

-我的学校背景是比较差的,高考失利,勉强过了一本线 20 来分,去了荆州的一所很普通的双非一本。不过,还好我没有因为学校而放弃自己,反倒是比身边的同学都要更努力,整个大学还算过的比较充实。

-

-下面这张是当时拍的毕业照(后排最中间的就是我):

-

-

-

-## 我坚持写了多久博客?

-

-时间真快啊!我自己是从大二开始写博客的。那时候就是随意地在博客平台上发发自己的学习笔记和自己写的程序。就比如 [谢希仁老师的《计算机网络》内容总结](../cs-basics/network/computer-network-xiexiren-summary.md) 这篇文章就是我在大二学习计算机网络这门课的时候对照着教材总结的。

-

-身边也有很多小伙伴经常问我:“我现在写博客还晚么?”

-

-我觉得哈!如果你想做什么事情,尽量少问迟不迟,多问自己值不值得,只要你觉得有意义,就尽快开始做吧!人生很奇妙,我们每一步的重大决定,都会对自己未来的人生轨迹产生影响。是好还是坏,也只有我们自己知道了!

-

-对我自己来说,坚持写博客这一项决定对我人生轨迹产生的影响是非常正面的!所以,我也推荐大家养成坚持写博客的习惯。

-

-## 我在大学期间赚了多少钱?

-

-在校期间,我还通过办培训班、接私活、技术培训、编程竞赛等方式变现 20w+,成功实现“经济独立”。我用自己赚的钱去了重庆、三亚、恩施、青岛等地旅游,还给家里补贴了很多,减轻了父母的负担。

-

-下面这张是我大一下学期办补习班的时候拍的(离开前的最后一顿饭):

-

-

-

-下面这张是我大三去三亚的时候拍的:

-

-

-

-其实,我在大学就这么努力地开始赚钱,也主要是因为家庭条件太一般,父母赚钱都太辛苦了!也正是因为我自己迫切地想要减轻父母的负担,所以才会去尝试这么多赚钱的方法。

-

-我发现做咱们程序员这行的,很多人的家庭条件都挺一般的,选择这个行业的很大原因不是因为自己喜欢,而是为了多赚点钱。

-

-如果你也想通过接私活变现的话,可以在我的公众号后台回复“**接私活**”来了解一些我的个人经验分享。

-

-::: center

-

-

-

-:::

-

-## 为什么自称 Guide?

-

-可能是因为我的项目名字叫做 JavaGuide , 所以导致有很多人称呼我为 **Guide 哥**。

-

-后面,为了读者更方便称呼,我就将自己的笔名改成了 **Guide**。

-

-我早期写文章用的笔名是 SnailClimb 。很多人不知道这个名字是啥意思,给大家拆解一下就清楚了。SnailClimb=Snail(蜗牛)+Climb(攀登)。我从小就非常喜欢听周杰伦的歌曲,特别是他的《蜗牛》🐌 这首歌曲,另外,当年我高考发挥的算是比较失常,上了大学之后还算是比较“奋青”,所以,我就给自己起的笔名叫做 SnailClimb ,寓意自己要不断向上攀登,嘿嘿 😁

-

-

-

-## 后记

-

-凡心所向,素履所往,生如逆旅,一苇以航。

-

-生活本就是有苦有甜。共勉!

-

-

diff --git a/docs/books/readme.md b/docs/books/README.md

similarity index 100%

rename from docs/books/readme.md

rename to docs/books/README.md

diff --git a/docs/cs-basics/algorithms/10-classical-sorting-algorithms.md b/docs/cs-basics/algorithms/10-classical-sorting-algorithms.md

index 355875f9658..d583b936a12 100644

--- a/docs/cs-basics/algorithms/10-classical-sorting-algorithms.md

+++ b/docs/cs-basics/algorithms/10-classical-sorting-algorithms.md

@@ -367,31 +367,60 @@ public static int[] merge(int[] arr_1, int[] arr_2) {

### 代码实现

-> 来源:[使用 Java 实现快速排序(详解)](https://segmentfault.com/a/1190000040022056)

-

```java

-public static int partition(int[] array, int low, int high) {

- int pivot = array[high];

- int pointer = low;

- for (int i = low; i < high; i++) {

- if (array[i] <= pivot) {

- int temp = array[i];

- array[i] = array[pointer];

- array[pointer] = temp;

- pointer++;

+import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

+

+class Solution {

+ public int[] sortArray(int[] a) {

+ quick(a, 0, a.length - 1);

+ return a;

+ }

+

+ // 快速排序的核心递归函数

+ void quick(int[] a, int left, int right) {

+ if (left >= right) { // 递归终止条件:区间只有一个或没有元素

+ return;

}

- System.out.println(Arrays.toString(array));

+ int p = partition(a, left, right); // 分区操作,返回分区点索引

+ quick(a, left, p - 1); // 对左侧子数组递归排序

+ quick(a, p + 1, right); // 对右侧子数组递归排序

}

- int temp = array[pointer];

- array[pointer] = array[high];

- array[high] = temp;

- return pointer;

-}

-public static void quickSort(int[] array, int low, int high) {

- if (low < high) {

- int position = partition(array, low, high);

- quickSort(array, low, position - 1);

- quickSort(array, position + 1, high);

+

+ // 分区函数:将数组分为两部分,小于基准值的在左,大于基准值的在右

+ int partition(int[] a, int left, int right) {

+ // 随机选择一个基准点,避免最坏情况(如数组接近有序)

+ int idx = ThreadLocalRandom.current().nextInt(right - left + 1) + left;

+ swap(a, left, idx); // 将基准点放在数组的最左端

+ int pv = a[left]; // 基准值

+ int i = left + 1; // 左指针,指向当前需要检查的元素

+ int j = right; // 右指针,从右往左寻找比基准值小的元素

+

+ while (i <= j) {

+ // 左指针向右移动,直到找到一个大于等于基准值的元素

+ while (i <= j && a[i] < pv) {

+ i++;

+ }

+ // 右指针向左移动,直到找到一个小于等于基准值的元素

+ while (i <= j && a[j] > pv) {

+ j--;

+ }

+ // 如果左指针尚未越过右指针,交换两个不符合位置的元素

+ if (i <= j) {

+ swap(a, i, j);

+ i++;

+ j--;

+ }

+ }

+ // 将基准值放到分区点位置,使得基准值左侧小于它,右侧大于它

+ swap(a, j, left);

+ return j;

+ }

+

+ // 交换数组中两个元素的位置

+ void swap(int[] a, int i, int j) {

+ int t = a[i];

+ a[i] = a[j];

+ a[j] = t;

}

}

```

diff --git a/docs/cs-basics/data-structure/linear-data-structure.md b/docs/cs-basics/data-structure/linear-data-structure.md

index cc5cc6a5db2..e8ae63a19d5 100644

--- a/docs/cs-basics/data-structure/linear-data-structure.md

+++ b/docs/cs-basics/data-structure/linear-data-structure.md

@@ -326,9 +326,9 @@ myStack.pop();//报错:java.lang.IllegalArgumentException: Stack is empty.

当我们需要按照一定顺序来处理数据的时候可以考虑使用队列这个数据结构。

- **阻塞队列:** 阻塞队列可以看成在队列基础上加了阻塞操作的队列。当队列为空的时候,出队操作阻塞,当队列满的时候,入队操作阻塞。使用阻塞队列我们可以很容易实现“生产者 - 消费者“模型。

-- **线程池中的请求/任务队列:** 线程池中没有空闲线程时,新的任务请求线程资源时,线程池该如何处理呢?答案是将这些请求放在队列中,当有空闲线程的时候,会循环中反复从队列中获取任务来执行。队列分为无界队列(基于链表)和有界队列(基于数组)。无界队列的特点就是可以一直入列,除非系统资源耗尽,比如:`FixedThreadPool` 使用无界队列 `LinkedBlockingQueue`。但是有界队列就不一样了,当队列满的话后面再有任务/请求就会拒绝,在 Java 中的体现就是会抛出`java.util.concurrent.RejectedExecutionException` 异常。

-- 栈:双端队列天生便可以实现栈的全部功能(`push`、`pop` 和 `peek`),并且在 Deque 接口中已经实现了相关方法。Stack 类已经和 Vector 一样被遗弃,现在在 Java 中普遍使用双端队列(Deque)来实现栈。

-- 广度优先搜索(BFS),在图的广度优先搜索过程中,队列被用于存储待访问的节点,保证按照层次顺序遍历图的节点。

+- **线程池中的请求/任务队列:** 当线程池中没有空闲线程时,新的任务请求线程资源会被如何处理呢?答案是这些任务会被放入任务队列中,等待线程池中的线程空闲后再从队列中取出任务执行。任务队列分为无界队列(基于链表实现)和有界队列(基于数组实现)。无界队列的特点是队列容量理论上没有限制,任务可以持续入队,直到系统资源耗尽。例如:`FixedThreadPool` 使用的阻塞队列 `LinkedBlockingQueue`,其默认容量为 `Integer.MAX_VALUE`,因此可以被视为“无界队列”。而有界队列则不同,当队列已满时,如果再有新任务提交,由于队列无法继续容纳任务,线程池会拒绝这些任务,并抛出 `java.util.concurrent.RejectedExecutionException` 异常。

+- **栈**:双端队列天生便可以实现栈的全部功能(`push`、`pop` 和 `peek`),并且在 Deque 接口中已经实现了相关方法。Stack 类已经和 Vector 一样被遗弃,现在在 Java 中普遍使用双端队列(Deque)来实现栈。

+- **广度优先搜索(BFS)**:在图的广度优先搜索过程中,队列被用于存储待访问的节点,保证按照层次顺序遍历图的节点。

- Linux 内核进程队列(按优先级排队)

- 现实生活中的派对,播放器上的播放列表;

- 消息队列

diff --git a/docs/cs-basics/network/application-layer-protocol.md b/docs/cs-basics/network/application-layer-protocol.md

index 5764a72c020..cb809b9157d 100644

--- a/docs/cs-basics/network/application-layer-protocol.md

+++ b/docs/cs-basics/network/application-layer-protocol.md

@@ -15,7 +15,7 @@ HTTP 使用客户端-服务器模型,客户端向服务器发送 HTTP Request

HTTP 协议基于 TCP 协议,发送 HTTP 请求之前首先要建立 TCP 连接也就是要经历 3 次握手。目前使用的 HTTP 协议大部分都是 1.1。在 1.1 的协议里面,默认是开启了 Keep-Alive 的,这样的话建立的连接就可以在多次请求中被复用了。

-另外, HTTP 协议是”无状态”的协议,它无法记录客户端用户的状态,一般我们都是通过 Session 来记录客户端用户的状态。

+另外, HTTP 协议是“无状态”的协议,它无法记录客户端用户的状态,一般我们都是通过 Session 来记录客户端用户的状态。

## Websocket:全双工通信协议

diff --git a/docs/cs-basics/network/arp.md b/docs/cs-basics/network/arp.md

index c4ece76011c..d8b647b1762 100644

--- a/docs/cs-basics/network/arp.md

+++ b/docs/cs-basics/network/arp.md

@@ -21,7 +21,7 @@ tag:

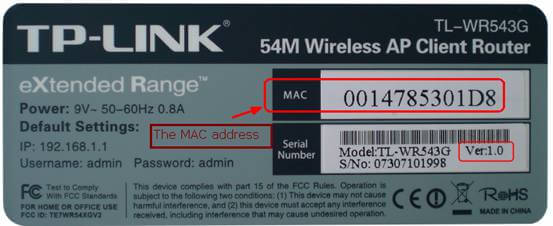

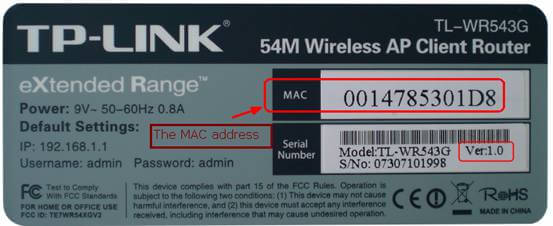

MAC 地址的全称是 **媒体访问控制地址(Media Access Control Address)**。如果说,互联网中每一个资源都由 IP 地址唯一标识(IP 协议内容),那么一切网络设备都由 MAC 地址唯一标识。

-

+

可以理解为,MAC 地址是一个网络设备真正的身份证号,IP 地址只是一种不重复的定位方式(比如说住在某省某市某街道的张三,这种逻辑定位是 IP 地址,他的身份证号才是他的 MAC 地址),也可以理解为 MAC 地址是身份证号,IP 地址是邮政地址。MAC 地址也有一些别称,如 LAN 地址、物理地址、以太网地址等。

diff --git a/docs/cs-basics/network/computer-network-xiexiren-summary.md b/docs/cs-basics/network/computer-network-xiexiren-summary.md

index fc9f60fd39a..85f7c3f54d2 100644

--- a/docs/cs-basics/network/computer-network-xiexiren-summary.md

+++ b/docs/cs-basics/network/computer-network-xiexiren-summary.md

@@ -191,7 +191,7 @@ tag:

5. **子网掩码(subnet mask )**:它是一种用来指明一个 IP 地址的哪些位标识的是主机所在的子网以及哪些位标识的是主机的位掩码。子网掩码不能单独存在,它必须结合 IP 地址一起使用。

6. **CIDR( Classless Inter-Domain Routing )**:无分类域间路由选择 (特点是消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念,并使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号)。

7. **默认路由(default route)**:当在路由表中查不到能到达目的地址的路由时,路由器选择的路由。默认路由还可以减小路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间。

-8. **路由选择算法(Virtual Circuit)**:路由选择协议的核心部分。因特网采用自适应的,分层次的路由选择协议。

+8. **路由选择算法(Routing Algorithm)**:路由选择协议的核心部分。因特网采用自适应的,分层次的路由选择协议。

### 4.2. 重要知识点总结

diff --git a/docs/cs-basics/network/images/arp/2008410143049281.png b/docs/cs-basics/network/images/arp/2008410143049281.png

deleted file mode 100644

index 759fb441f6c..00000000000

Binary files a/docs/cs-basics/network/images/arp/2008410143049281.png and /dev/null differ

diff --git a/docs/cs-basics/network/nat.md b/docs/cs-basics/network/nat.md

index 5634ba07387..4567719b81e 100644

--- a/docs/cs-basics/network/nat.md

+++ b/docs/cs-basics/network/nat.md

@@ -45,7 +45,7 @@ SOHO 子网的“代理人”,也就是和外界的窗口,通常由路由器

针对以上过程,有以下几个重点需要强调:

1. 当请求报文到达路由器,并被指定了新端口号时,由于端口号有 16 位,因此,通常来说,一个路由器管理的 LAN 中的最大主机数 $≈65500$($2^{16}$ 的地址空间),但通常 SOHO 子网内不会有如此多的主机数量。

-2. 对于目的服务器来说,从来不知道“到底是哪个主机给我发送的请求”,它只知道是来自`138.76.29.7:5001`的路由器转发的请求。因此,可以说,**路由器在 WAN 和 LAN 之间起到了屏蔽作用,**所有内部主机发送到外部的报文,都具有同一个 IP 地址(不同的端口号),所有外部发送到内部的报文,也都只有一个目的地(不同端口号),是经过了 NAT 转换后,外部报文才得以正确地送达内部主机。

+2. 对于目的服务器来说,从来不知道“到底是哪个主机给我发送的请求”,它只知道是来自`138.76.29.7:5001`的路由器转发的请求。因此,可以说,**路由器在 WAN 和 LAN 之间起到了屏蔽作用**,所有内部主机发送到外部的报文,都具有同一个 IP 地址(不同的端口号),所有外部发送到内部的报文,也都只有一个目的地(不同端口号),是经过了 NAT 转换后,外部报文才得以正确地送达内部主机。

3. 在报文穿过路由器,发生 NAT 转换时,如果 LAN 主机 IP 已经在 NAT 转换表中注册过了,则不需要路由器新指派端口,而是直接按照转换记录穿过路由器。同理,外部报文发送至内部时也如此。

总结 NAT 协议的特点,有以下几点:

@@ -55,6 +55,6 @@ SOHO 子网的“代理人”,也就是和外界的窗口,通常由路由器

3. WAN 的 ISP 变更接口地址时,无需通告 LAN 内主机。

4. LAN 主机对 WAN 不可见,不可直接寻址,可以保证一定程度的安全性。

-然而,NAT 协议由于其独特性,存在着一些争议。比如,可能你已经注意到了,**NAT 协议在 LAN 以外,标识一个内部主机时,使用的是端口号,因为 IP 地址都是相同的。**这种将端口号作为主机寻址的行为,可能会引发一些误会。此外,路由器作为网络层的设备,修改了传输层的分组内容(修改了源 IP 地址和端口号),同样是不规范的行为。但是,尽管如此,NAT 协议作为 IPv4 时代的产物,极大地方便了一些本来棘手的问题,一直被沿用至今。

+然而,NAT 协议由于其独特性,存在着一些争议。比如,可能你已经注意到了,**NAT 协议在 LAN 以外,标识一个内部主机时,使用的是端口号,因为 IP 地址都是相同的**。这种将端口号作为主机寻址的行为,可能会引发一些误会。此外,路由器作为网络层的设备,修改了传输层的分组内容(修改了源 IP 地址和端口号),同样是不规范的行为。但是,尽管如此,NAT 协议作为 IPv4 时代的产物,极大地方便了一些本来棘手的问题,一直被沿用至今。

diff --git a/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md b/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md

index 86a1d7f6393..748999d6eba 100644

--- a/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md

+++ b/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md

@@ -363,11 +363,11 @@ MD5 可以用来生成一个 128 位的消息摘要,它是目前应用比较

**SHA**

-安全散列算法。**SHA** 分为 **SHA1** 和 **SH2** 两个版本。该算法的思想是接收一段明文,然后以一种不可逆的方式将它转换成一段(通常更小)密文,也可以简单的理解为取一串输入码(称为预映射或信息),并把它们转化为长度较短、位数固定的输出序列即散列值(也称为信息摘要或信息认证代码)的过程。

+安全散列算法。**SHA** 包括**SHA-1**、**SHA-2**和**SHA-3**三个版本。该算法的基本思想是:接收一段明文数据,通过不可逆的方式将其转换为固定长度的密文。简单来说,SHA 将输入数据(即预映射或消息)转化为固定长度、较短的输出值,称为散列值(或信息摘要、信息认证码)。SHA-1 已被证明不够安全,因此逐渐被 SHA-2 取代,而 SHA-3 则作为 SHA 系列的最新版本,采用不同的结构(Keccak 算法)提供更高的安全性和灵活性。

**SM3**

-国密算法**SM3**。加密强度和 SHA-256算法 相差不多。主要是受到了国家的支持。

+国密算法**SM3**。加密强度和 SHA-256 算法 相差不多。主要是受到了国家的支持。

**总结**:

diff --git a/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md b/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md

index 2f3617dbe5b..8a266d5496b 100644

--- a/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md

+++ b/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md

@@ -27,7 +27,7 @@ tag:

-#### TCP/IP 四层模型是什么?每一层的作用是什么?

+#### ⭐️TCP/IP 四层模型是什么?每一层的作用是什么?

**TCP/IP 四层模型** 是目前被广泛采用的一种模型,我们可以将 TCP / IP 模型看作是 OSI 七层模型的精简版本,由以下 4 层组成:

@@ -40,7 +40,7 @@ tag:

-关于每一层作用的详细介绍,请看 [OSI 和 TCP/IP 网络分层模型详解(基础)](./osi-and-tcp-ip-model.md) 这篇文章。

+关于每一层作用的详细介绍,请看 [OSI 和 TCP/IP 网络分层模型详解(基础)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/osi-and-tcp-ip-model.html) 这篇文章。

#### 为什么网络要分层?

@@ -64,7 +64,7 @@ tag:

### 常见网络协议

-#### 应用层有哪些常见的协议?

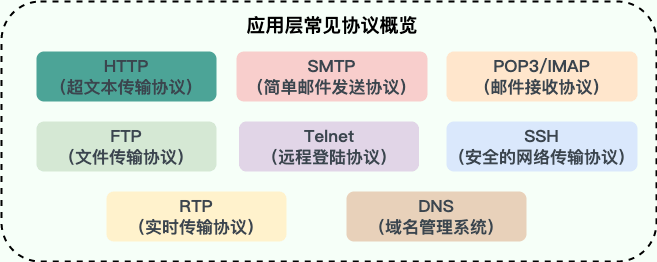

+#### ⭐️应用层有哪些常见的协议?

@@ -100,7 +100,7 @@ tag:

## HTTP

-### 从输入 URL 到页面展示到底发生了什么?(非常重要)

+### ⭐️从输入 URL 到页面展示到底发生了什么?(非常重要)

> 类似的问题:打开一个网页,整个过程会使用哪些协议?

@@ -120,15 +120,15 @@ tag:

6. 浏览器收到 HTTP 响应报文后,解析响应体中的 HTML 代码,渲染网页的结构和样式,同时根据 HTML 中的其他资源的 URL(如图片、CSS、JS 等),再次发起 HTTP 请求,获取这些资源的内容,直到网页完全加载显示。

7. 浏览器在不需要和服务器通信时,可以主动关闭 TCP 连接,或者等待服务器的关闭请求。

-详细介绍可以查看这篇文章:[访问网页的全过程(知识串联)](./the-whole-process-of-accessing-web-pages.md)(强烈推荐)。

+详细介绍可以查看这篇文章:[访问网页的全过程(知识串联)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/the-whole-process-of-accessing-web-pages.html)(强烈推荐)。

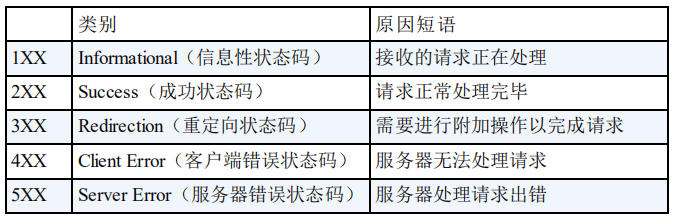

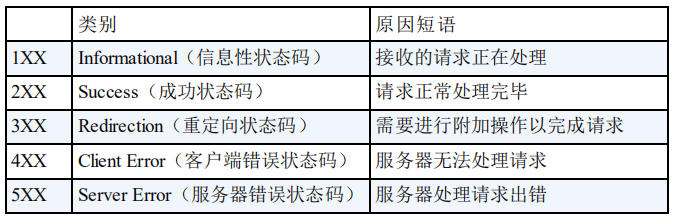

-### HTTP 状态码有哪些?

+### ⭐️HTTP 状态码有哪些?

HTTP 状态码用于描述 HTTP 请求的结果,比如 2xx 就代表请求被成功处理。

-关于 HTTP 状态码更详细的总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP 常见状态码总结(应用层)](./http-status-codes.md)。

+关于 HTTP 状态码更详细的总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP 常见状态码总结(应用层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/http-status-codes.html)。

### HTTP Header 中常见的字段有哪些?

@@ -167,7 +167,7 @@ HTTP 状态码用于描述 HTTP 请求的结果,比如 2xx 就代表请求被

| Via | 向服务器告知,这个请求是由哪些代理发出的。 | Via: 1.0 fred, 1.1 example.com (Apache/1.1) |

| Warning | 一个一般性的警告,告知,在实体内容体中可能存在错误。 | Warning: 199 Miscellaneous warning |

-### HTTP 和 HTTPS 有什么区别?(重要)

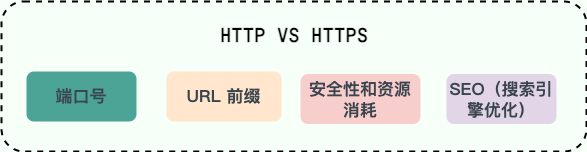

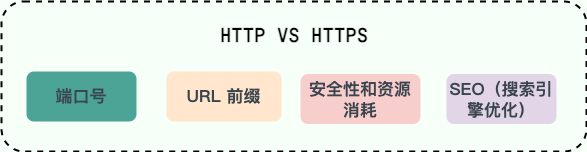

+### ⭐️HTTP 和 HTTPS 有什么区别?(重要)

@@ -176,7 +176,7 @@ HTTP 状态码用于描述 HTTP 请求的结果,比如 2xx 就代表请求被

- **安全性和资源消耗**:HTTP 协议运行在 TCP 之上,所有传输的内容都是明文,客户端和服务器端都无法验证对方的身份。HTTPS 是运行在 SSL/TLS 之上的 HTTP 协议,SSL/TLS 运行在 TCP 之上。所有传输的内容都经过加密,加密采用对称加密,但对称加密的密钥用服务器方的证书进行了非对称加密。所以说,HTTP 安全性没有 HTTPS 高,但是 HTTPS 比 HTTP 耗费更多服务器资源。

- **SEO(搜索引擎优化)**:搜索引擎通常会更青睐使用 HTTPS 协议的网站,因为 HTTPS 能够提供更高的安全性和用户隐私保护。使用 HTTPS 协议的网站在搜索结果中可能会被优先显示,从而对 SEO 产生影响。

-关于 HTTP 和 HTTPS 更详细的对比总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP vs HTTPS(应用层)](./http-vs-https.md) 。

+关于 HTTP 和 HTTPS 更详细的对比总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP vs HTTPS(应用层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/http-vs-https.html) 。

### HTTP/1.0 和 HTTP/1.1 有什么区别?

@@ -188,14 +188,15 @@ HTTP 状态码用于描述 HTTP 请求的结果,比如 2xx 就代表请求被

- **带宽**:HTTP/1.0 中,存在一些浪费带宽的现象,例如客户端只是需要某个对象的一部分,而服务器却将整个对象送过来了,并且不支持断点续传功能,HTTP/1.1 则在请求头引入了 range 头域,它允许只请求资源的某个部分,即返回码是 206(Partial Content),这样就方便了开发者自由的选择以便于充分利用带宽和连接。

- **Host 头(Host Header)处理** :HTTP/1.1 引入了 Host 头字段,允许在同一 IP 地址上托管多个域名,从而支持虚拟主机的功能。而 HTTP/1.0 没有 Host 头字段,无法实现虚拟主机。

-关于 HTTP/1.0 和 HTTP/1.1 更详细的对比总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP/1.0 vs HTTP/1.1(应用层)](./http1.0-vs-http1.1.md) 。

+关于 HTTP/1.0 和 HTTP/1.1 更详细的对比总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP/1.0 vs HTTP/1.1(应用层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/http1.0-vs-http1.1.html) 。

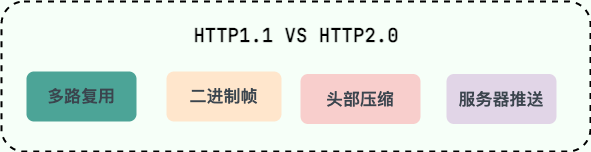

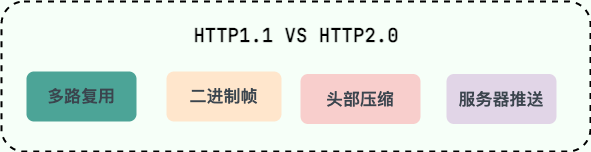

-### HTTP/1.1 和 HTTP/2.0 有什么区别?

+### ⭐️HTTP/1.1 和 HTTP/2.0 有什么区别?

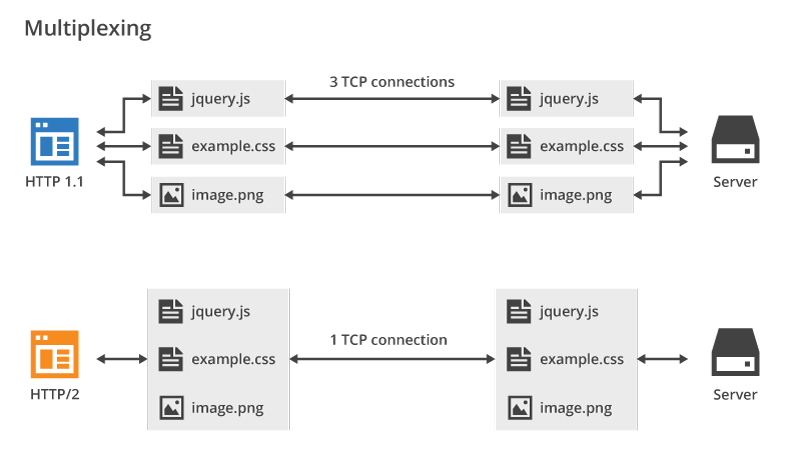

-- **多路复用(Multiplexing)**:HTTP/2.0 在同一连接上可以同时传输多个请求和响应(可以看作是 HTTP/1.1 中长链接的升级版本),互不干扰。HTTP/1.1 则使用串行方式,每个请求和响应都需要独立的连接,而浏览器为了控制资源会有 6-8 个 TCP 连接的限制。。这使得 HTTP/2.0 在处理多个请求时更加高效,减少了网络延迟和提高了性能。

+- **多路复用(Multiplexing)**:HTTP/2.0 在同一连接上可以同时传输多个请求和响应(可以看作是 HTTP/1.1 中长链接的升级版本),互不干扰。HTTP/1.1 则使用串行方式,每个请求和响应都需要独立的连接,而浏览器为了控制资源会有 6-8 个 TCP 连接的限制。这使得 HTTP/2.0 在处理多个请求时更加高效,减少了网络延迟和提高了性能。

- **二进制帧(Binary Frames)**:HTTP/2.0 使用二进制帧进行数据传输,而 HTTP/1.1 则使用文本格式的报文。二进制帧更加紧凑和高效,减少了传输的数据量和带宽消耗。

+- **队头阻塞**:HTTP/2 引入了多路复用技术,允许多个请求和响应在单个 TCP 连接上并行交错传输,解决了 HTTP/1.1 应用层的队头阻塞问题,但 HTTP/2 依然受到 TCP 层队头阻塞 的影响。

- **头部压缩(Header Compression)**:HTTP/1.1 支持`Body`压缩,`Header`不支持压缩。HTTP/2.0 支持对`Header`压缩,使用了专门为`Header`压缩而设计的 HPACK 算法,减少了网络开销。

- **服务器推送(Server Push)**:HTTP/2.0 支持服务器推送,可以在客户端请求一个资源时,将其他相关资源一并推送给客户端,从而减少了客户端的请求次数和延迟。而 HTTP/1.1 需要客户端自己发送请求来获取相关资源。

@@ -203,7 +204,7 @@ HTTP/2.0 多路复用效果图(图源: [HTTP/2 For Web Developers](https://b

-可以看到,HTTP/2.0 的多路复用使得不同的请求可以共用一个 TCP 连接,避免建立多个连接带来不必要的额外开销,而 HTTP/1.1 中的每个请求都会建立一个单独的连接

+可以看到,HTTP/2 的多路复用机制允许多个请求和响应共享一个 TCP 连接,从而避免了 HTTP/1.1 在应对并发请求时需要建立多个并行连接的情况,减少了重复连接建立和维护的额外开销。而在 HTTP/1.1 中,尽管支持持久连接,但为了缓解队头阻塞问题,浏览器通常会为同一域名建立多个并行连接。

### HTTP/2.0 和 HTTP/3.0 有什么区别?

@@ -232,15 +233,89 @@ HTTP/1.0、HTTP/2.0 和 HTTP/3.0 的协议栈比较:

关于 HTTP/1.0 -> HTTP/3.0 更详细的演进介绍,推荐阅读[HTTP1 到 HTTP3 的工程优化](https://dbwu.tech/posts/http_evolution/)。

-### HTTP 是不保存状态的协议, 如何保存用户状态?

+### HTTP/1.1 和 HTTP/2.0 的队头阻塞有什么不同?

-HTTP 是一种不保存状态,即无状态(stateless)协议。也就是说 HTTP 协议自身不对请求和响应之间的通信状态进行保存。那么我们如何保存用户状态呢?Session 机制的存在就是为了解决这个问题,Session 的主要作用就是通过服务端记录用户的状态。典型的场景是购物车,当你要添加商品到购物车的时候,系统不知道是哪个用户操作的,因为 HTTP 协议是无状态的。服务端给特定的用户创建特定的 Session 之后就可以标识这个用户并且跟踪这个用户了(一般情况下,服务器会在一定时间内保存这个 Session,过了时间限制,就会销毁这个 Session)。

+HTTP/1.1 队头阻塞的主要原因是无法多路复用:

-在服务端保存 Session 的方法很多,最常用的就是内存和数据库(比如是使用内存数据库 redis 保存)。既然 Session 存放在服务器端,那么我们如何实现 Session 跟踪呢?大部分情况下,我们都是通过在 Cookie 中附加一个 Session ID 来方式来跟踪。

+- 在一个 TCP 连接中,资源的请求和响应是按顺序处理的。如果一个大的资源(如一个大文件)正在传输,后续的小资源(如较小的 CSS 文件)需要等待前面的资源传输完成后才能被发送。

+- 如果浏览器需要同时加载多个资源(如多个 CSS、JS 文件等),它通常会开启多个并行的 TCP 连接(一般限制为 6 个)。但每个连接仍然受限于顺序的请求-响应机制,因此仍然会发生 **应用层的队头阻塞**。

-**Cookie 被禁用怎么办?**

+虽然 HTTP/2.0 引入了多路复用技术,允许多个请求和响应在单个 TCP 连接上并行交错传输,解决了 **HTTP/1.1 应用层的队头阻塞问题**,但 HTTP/2.0 依然受到 **TCP 层队头阻塞** 的影响:

-最常用的就是利用 URL 重写把 Session ID 直接附加在 URL 路径的后面。

+- HTTP/2.0 通过帧(frame)机制将每个资源分割成小块,并为每个资源分配唯一的流 ID,这样多个资源的数据可以在同一 TCP 连接中交错传输。

+- TCP 作为传输层协议,要求数据按顺序交付。如果某个数据包在传输过程中丢失,即使后续的数据包已经到达,也必须等待丢失的数据包重传后才能继续处理。这种传输层的顺序性导致了 **TCP 层的队头阻塞**。

+- 举例来说,如果 HTTP/2 的一个 TCP 数据包中携带了多个资源的数据(例如 JS 和 CSS),而该数据包丢失了,那么后续数据包中的所有资源数据都需要等待丢失的数据包重传回来,导致所有流(streams)都被阻塞。

+

+最后,来一张表格总结补充一下:

+

+| **方面** | **HTTP/1.1 的队头阻塞** | **HTTP/2.0 的队头阻塞** |

+| -------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |

+| **层级** | 应用层(HTTP 协议本身的限制) | 传输层(TCP 协议的限制) |

+| **根本原因** | 无法多路复用,请求和响应必须按顺序传输 | TCP 要求数据包按顺序交付,丢包时阻塞整个连接 |

+| **受影响范围** | 单个 HTTP 请求/响应会阻塞后续请求/响应。 | 单个 TCP 包丢失会影响所有 HTTP/2.0 流(依赖于同一个底层 TCP 连接) |

+| **缓解方法** | 开启多个并行的 TCP 连接 | 减少网络掉包或者使用基于 UDP 的 QUIC 协议 |

+| **影响场景** | 每次都会发生,尤其是大文件阻塞小文件时。 | 丢包率较高的网络环境下更容易发生。 |

+

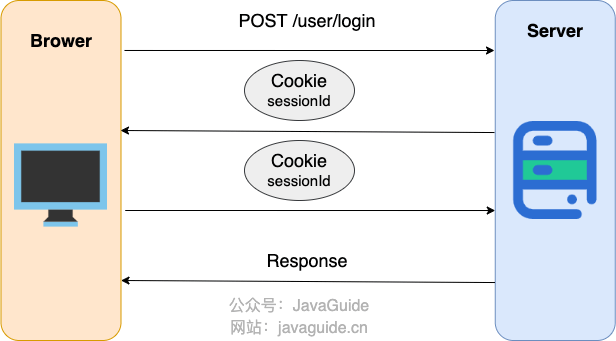

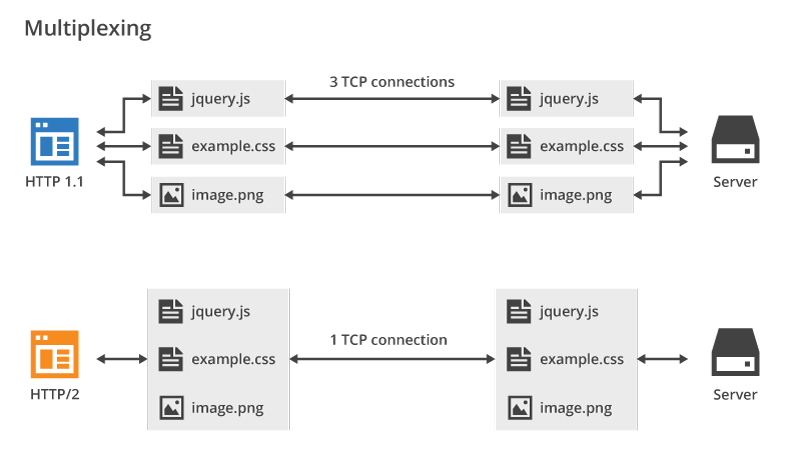

+### ⭐️HTTP 是不保存状态的协议, 如何保存用户状态?

+

+HTTP 协议本身是 **无状态的 (stateless)** 。这意味着服务器默认情况下无法区分两个连续的请求是否来自同一个用户,或者同一个用户之前的操作是什么。这就像一个“健忘”的服务员,每次你跟他说话,他都不知道你是谁,也不知道你之前点过什么菜。

+

+但在实际的 Web 应用中,比如网上购物、用户登录等场景,我们显然需要记住用户的状态(例如购物车里的商品、用户的登录信息)。为了解决这个问题,主要有以下几种常用机制:

+

+**方案一:Session (会话) 配合 Cookie (主流方式):**

+

+

+

+这可以说是最经典也是最常用的方法了。基本流程是这样的:

+

+1. 用户向服务器发送用户名、密码、验证码用于登陆系统。

+2. 服务器验证通过后,会为这个用户创建一个专属的 Session 对象(可以理解为服务器上的一块内存,存放该用户的状态数据,如购物车、登录信息等)存储起来,并给这个 Session 分配一个唯一的 `SessionID`。

+3. 服务器通过 HTTP 响应头中的 `Set-Cookie` 指令,把这个 `SessionID` 发送给用户的浏览器。

+4. 浏览器接收到 `SessionID` 后,会将其以 Cookie 的形式保存在本地。当用户保持登录状态时,每次向该服务器发请求,浏览器都会自动带上这个存有 `SessionID` 的 Cookie。

+5. 服务器收到请求后,从 Cookie 中拿出 `SessionID`,就能找到之前保存的那个 Session 对象,从而知道这是哪个用户以及他之前的状态了。

+

+使用 Session 的时候需要注意下面几个点:

+

+- **客户端 Cookie 支持**:依赖 Session 的核心功能要确保用户浏览器开启了 Cookie。

+- **Session 过期管理**:合理设置 Session 的过期时间,平衡安全性和用户体验。

+- **Session ID 安全**:为包含 `SessionID` 的 Cookie 设置 `HttpOnly` 标志可以防止客户端脚本(如 JavaScript)窃取,设置 Secure 标志可以保证 `SessionID` 只在 HTTPS 连接下传输,增加安全性。

+

+Session 数据本身存储在服务器端。常见的存储方式有:

+

+- **服务器内存**:实现简单,访问速度快,但服务器重启数据会丢失,且不利于多服务器间的负载均衡。这种方式适合简单且用户量不大的业务场景。

+- **数据库 (如 MySQL, PostgreSQL)**:数据持久化,但读写性能相对较低,一般不会使用这种方式。

+- **分布式缓存 (如 Redis)**:性能高,支持分布式部署,是目前大规模应用中非常主流的方案。

+

+**方案二:当 Cookie 被禁用时:URL 重写 (URL Rewriting)**

+

+如果用户的浏览器禁用了 Cookie,或者某些情况下不便使用 Cookie,还有一种备选方案是 URL 重写。这种方式会将 `SessionID` 直接附加到 URL 的末尾,作为参数传递。例如:

+

+这句话表面上看似有道理,但实际上却暴露了一个人的**无知和偏执**。

+

+**知识越贫乏的人,相信的东西就越绝对**,因为他们从未认真了解过与自己观点相对立的角度,也缺乏对技术发展的全局认识。

+

+举个例子,我刚开始学习 Java 后端开发的时候,完全没什么经验,就随便买了一本书开始看。当时看的是 **《Java Web 整合开发王者归来》** 这本书(梦开始的地方)。

+

+在我上大学那会儿,这本书的很多内容其实已经过时了,比如它花了大量篇幅介绍 JSP、Struts、Hibernate、EJB 和 SVN 等技术。不过,直到现在,我依然非常感谢这本书,带我走进了 Java 后端开发的大门。

+

+

+

+这本书一共 **1010** 页,我当时可以说是废寝忘食地学,花了很长时间才把整本书完全“啃”下来。

+

+回头来看,我如果能有意识地避免学习这些已经淘汰的技术,真的可以节省大量时间去学习更加主流和实用的内容。

+

+那么,这些被淘汰的技术有用吗?说句实话,**屁用没有,纯粹浪费时间**。

+

+**既然都要花时间学习,为什么不去学那些更主流、更有实际价值的技术呢?**

+

+现在本身就很卷,不管是 Java 方向还是其他技术方向,要学习的技术都很多。

+

+想要理解所谓的“底层思想”,与其浪费时间在 JSP 这种已经不具备实际应用价值的技术上,不如深入学习一下 Servlet,研究 Spring 的 AOP 和 IoC 原理,从源码角度理解 Spring MVC 的工作机制。

+

+这些内容,不仅能帮助你掌握核心的思想,还能在实际开发中真正派上用场,这难道不比花大量时间在 JSP 上更有意义吗?

+

+## 还有公司在用的技术就要学吗?

+

+我把这篇文章的相关言论发表在我的[公众号](https://mp.weixin.qq.com/s/lf2dXHcrUSU1pn28Ercj0w)之后,又收到另外一类在我看来非常傻叉的言论:

+

+- “虽然 JSP 很老了,但还是得学学,会用就行,因为我们很多老项目还在用。”

+- “很多央企和国企的老项目还在用,肯定得学学啊!”

+

+这种观点完全是钻牛角尖!如果按这种逻辑,那你还需要去学 Struts2、SVN、JavaFX 等过时技术,因为它们也还有公司在用。我有一位大学同学毕业后去了武汉的一家国企,写了一年 JavaFX 就受不了跑了。他在之前从来没有接触过 JavaFX,招聘时也没被问过相关问题。

+

+一定不要假设自己要面对的是过时技术栈的项目。你要找工作肯定要用主流技术栈去找,还要尽量找能让自己技术有成长,干着也舒服点。真要是找不到合适的工作,去维护老项目,那都是后话,现学现卖就行了。

+

+**对于初学者来说别人劝了还非要学习淘汰的技术,多少脑子有点不够用,基本可以告别这一行了!**

diff --git a/docs/about-the-author/readme.md b/docs/about-the-author/readme.md

deleted file mode 100644

index 12f6eab7f3f..00000000000

--- a/docs/about-the-author/readme.md

+++ /dev/null

@@ -1,70 +0,0 @@

----

-title: 个人介绍 Q&A

-category: 走近作者

----

-

-

-

-这篇文章我会通过 Q&A 的形式简单介绍一下我自己。

-

-## 我是什么时候毕业的?

-

-很多老读者应该比较清楚,我是 19 年本科毕业的,刚毕业就去了某家外企“养老”。

-

-我的学校背景是比较差的,高考失利,勉强过了一本线 20 来分,去了荆州的一所很普通的双非一本。不过,还好我没有因为学校而放弃自己,反倒是比身边的同学都要更努力,整个大学还算过的比较充实。

-

-下面这张是当时拍的毕业照(后排最中间的就是我):

-

-

-

-## 我坚持写了多久博客?

-

-时间真快啊!我自己是从大二开始写博客的。那时候就是随意地在博客平台上发发自己的学习笔记和自己写的程序。就比如 [谢希仁老师的《计算机网络》内容总结](../cs-basics/network/computer-network-xiexiren-summary.md) 这篇文章就是我在大二学习计算机网络这门课的时候对照着教材总结的。

-

-身边也有很多小伙伴经常问我:“我现在写博客还晚么?”

-

-我觉得哈!如果你想做什么事情,尽量少问迟不迟,多问自己值不值得,只要你觉得有意义,就尽快开始做吧!人生很奇妙,我们每一步的重大决定,都会对自己未来的人生轨迹产生影响。是好还是坏,也只有我们自己知道了!

-

-对我自己来说,坚持写博客这一项决定对我人生轨迹产生的影响是非常正面的!所以,我也推荐大家养成坚持写博客的习惯。

-

-## 我在大学期间赚了多少钱?

-

-在校期间,我还通过办培训班、接私活、技术培训、编程竞赛等方式变现 20w+,成功实现“经济独立”。我用自己赚的钱去了重庆、三亚、恩施、青岛等地旅游,还给家里补贴了很多,减轻了父母的负担。

-

-下面这张是我大一下学期办补习班的时候拍的(离开前的最后一顿饭):

-

-

-

-下面这张是我大三去三亚的时候拍的:

-

-

-

-其实,我在大学就这么努力地开始赚钱,也主要是因为家庭条件太一般,父母赚钱都太辛苦了!也正是因为我自己迫切地想要减轻父母的负担,所以才会去尝试这么多赚钱的方法。

-

-我发现做咱们程序员这行的,很多人的家庭条件都挺一般的,选择这个行业的很大原因不是因为自己喜欢,而是为了多赚点钱。

-

-如果你也想通过接私活变现的话,可以在我的公众号后台回复“**接私活**”来了解一些我的个人经验分享。

-

-::: center

-

-

-

-:::

-

-## 为什么自称 Guide?

-

-可能是因为我的项目名字叫做 JavaGuide , 所以导致有很多人称呼我为 **Guide 哥**。

-

-后面,为了读者更方便称呼,我就将自己的笔名改成了 **Guide**。

-

-我早期写文章用的笔名是 SnailClimb 。很多人不知道这个名字是啥意思,给大家拆解一下就清楚了。SnailClimb=Snail(蜗牛)+Climb(攀登)。我从小就非常喜欢听周杰伦的歌曲,特别是他的《蜗牛》🐌 这首歌曲,另外,当年我高考发挥的算是比较失常,上了大学之后还算是比较“奋青”,所以,我就给自己起的笔名叫做 SnailClimb ,寓意自己要不断向上攀登,嘿嘿 😁

-

-

-

-## 后记

-

-凡心所向,素履所往,生如逆旅,一苇以航。

-

-生活本就是有苦有甜。共勉!

-

-

diff --git a/docs/books/readme.md b/docs/books/README.md

similarity index 100%

rename from docs/books/readme.md

rename to docs/books/README.md

diff --git a/docs/cs-basics/algorithms/10-classical-sorting-algorithms.md b/docs/cs-basics/algorithms/10-classical-sorting-algorithms.md

index 355875f9658..d583b936a12 100644

--- a/docs/cs-basics/algorithms/10-classical-sorting-algorithms.md

+++ b/docs/cs-basics/algorithms/10-classical-sorting-algorithms.md

@@ -367,31 +367,60 @@ public static int[] merge(int[] arr_1, int[] arr_2) {

### 代码实现

-> 来源:[使用 Java 实现快速排序(详解)](https://segmentfault.com/a/1190000040022056)

-

```java

-public static int partition(int[] array, int low, int high) {

- int pivot = array[high];

- int pointer = low;

- for (int i = low; i < high; i++) {

- if (array[i] <= pivot) {

- int temp = array[i];

- array[i] = array[pointer];

- array[pointer] = temp;

- pointer++;

+import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

+

+class Solution {

+ public int[] sortArray(int[] a) {

+ quick(a, 0, a.length - 1);

+ return a;

+ }

+

+ // 快速排序的核心递归函数

+ void quick(int[] a, int left, int right) {

+ if (left >= right) { // 递归终止条件:区间只有一个或没有元素

+ return;

}

- System.out.println(Arrays.toString(array));

+ int p = partition(a, left, right); // 分区操作,返回分区点索引

+ quick(a, left, p - 1); // 对左侧子数组递归排序

+ quick(a, p + 1, right); // 对右侧子数组递归排序

}

- int temp = array[pointer];

- array[pointer] = array[high];

- array[high] = temp;

- return pointer;

-}

-public static void quickSort(int[] array, int low, int high) {

- if (low < high) {

- int position = partition(array, low, high);

- quickSort(array, low, position - 1);

- quickSort(array, position + 1, high);

+

+ // 分区函数:将数组分为两部分,小于基准值的在左,大于基准值的在右

+ int partition(int[] a, int left, int right) {

+ // 随机选择一个基准点,避免最坏情况(如数组接近有序)

+ int idx = ThreadLocalRandom.current().nextInt(right - left + 1) + left;

+ swap(a, left, idx); // 将基准点放在数组的最左端

+ int pv = a[left]; // 基准值

+ int i = left + 1; // 左指针,指向当前需要检查的元素

+ int j = right; // 右指针,从右往左寻找比基准值小的元素

+

+ while (i <= j) {

+ // 左指针向右移动,直到找到一个大于等于基准值的元素

+ while (i <= j && a[i] < pv) {

+ i++;

+ }

+ // 右指针向左移动,直到找到一个小于等于基准值的元素

+ while (i <= j && a[j] > pv) {

+ j--;

+ }

+ // 如果左指针尚未越过右指针,交换两个不符合位置的元素

+ if (i <= j) {

+ swap(a, i, j);

+ i++;

+ j--;

+ }

+ }

+ // 将基准值放到分区点位置,使得基准值左侧小于它,右侧大于它

+ swap(a, j, left);

+ return j;

+ }

+

+ // 交换数组中两个元素的位置

+ void swap(int[] a, int i, int j) {

+ int t = a[i];

+ a[i] = a[j];

+ a[j] = t;

}

}

```

diff --git a/docs/cs-basics/data-structure/linear-data-structure.md b/docs/cs-basics/data-structure/linear-data-structure.md

index cc5cc6a5db2..e8ae63a19d5 100644

--- a/docs/cs-basics/data-structure/linear-data-structure.md

+++ b/docs/cs-basics/data-structure/linear-data-structure.md

@@ -326,9 +326,9 @@ myStack.pop();//报错:java.lang.IllegalArgumentException: Stack is empty.

当我们需要按照一定顺序来处理数据的时候可以考虑使用队列这个数据结构。

- **阻塞队列:** 阻塞队列可以看成在队列基础上加了阻塞操作的队列。当队列为空的时候,出队操作阻塞,当队列满的时候,入队操作阻塞。使用阻塞队列我们可以很容易实现“生产者 - 消费者“模型。

-- **线程池中的请求/任务队列:** 线程池中没有空闲线程时,新的任务请求线程资源时,线程池该如何处理呢?答案是将这些请求放在队列中,当有空闲线程的时候,会循环中反复从队列中获取任务来执行。队列分为无界队列(基于链表)和有界队列(基于数组)。无界队列的特点就是可以一直入列,除非系统资源耗尽,比如:`FixedThreadPool` 使用无界队列 `LinkedBlockingQueue`。但是有界队列就不一样了,当队列满的话后面再有任务/请求就会拒绝,在 Java 中的体现就是会抛出`java.util.concurrent.RejectedExecutionException` 异常。

-- 栈:双端队列天生便可以实现栈的全部功能(`push`、`pop` 和 `peek`),并且在 Deque 接口中已经实现了相关方法。Stack 类已经和 Vector 一样被遗弃,现在在 Java 中普遍使用双端队列(Deque)来实现栈。

-- 广度优先搜索(BFS),在图的广度优先搜索过程中,队列被用于存储待访问的节点,保证按照层次顺序遍历图的节点。

+- **线程池中的请求/任务队列:** 当线程池中没有空闲线程时,新的任务请求线程资源会被如何处理呢?答案是这些任务会被放入任务队列中,等待线程池中的线程空闲后再从队列中取出任务执行。任务队列分为无界队列(基于链表实现)和有界队列(基于数组实现)。无界队列的特点是队列容量理论上没有限制,任务可以持续入队,直到系统资源耗尽。例如:`FixedThreadPool` 使用的阻塞队列 `LinkedBlockingQueue`,其默认容量为 `Integer.MAX_VALUE`,因此可以被视为“无界队列”。而有界队列则不同,当队列已满时,如果再有新任务提交,由于队列无法继续容纳任务,线程池会拒绝这些任务,并抛出 `java.util.concurrent.RejectedExecutionException` 异常。

+- **栈**:双端队列天生便可以实现栈的全部功能(`push`、`pop` 和 `peek`),并且在 Deque 接口中已经实现了相关方法。Stack 类已经和 Vector 一样被遗弃,现在在 Java 中普遍使用双端队列(Deque)来实现栈。

+- **广度优先搜索(BFS)**:在图的广度优先搜索过程中,队列被用于存储待访问的节点,保证按照层次顺序遍历图的节点。

- Linux 内核进程队列(按优先级排队)

- 现实生活中的派对,播放器上的播放列表;

- 消息队列

diff --git a/docs/cs-basics/network/application-layer-protocol.md b/docs/cs-basics/network/application-layer-protocol.md

index 5764a72c020..cb809b9157d 100644

--- a/docs/cs-basics/network/application-layer-protocol.md

+++ b/docs/cs-basics/network/application-layer-protocol.md

@@ -15,7 +15,7 @@ HTTP 使用客户端-服务器模型,客户端向服务器发送 HTTP Request

HTTP 协议基于 TCP 协议,发送 HTTP 请求之前首先要建立 TCP 连接也就是要经历 3 次握手。目前使用的 HTTP 协议大部分都是 1.1。在 1.1 的协议里面,默认是开启了 Keep-Alive 的,这样的话建立的连接就可以在多次请求中被复用了。

-另外, HTTP 协议是”无状态”的协议,它无法记录客户端用户的状态,一般我们都是通过 Session 来记录客户端用户的状态。

+另外, HTTP 协议是“无状态”的协议,它无法记录客户端用户的状态,一般我们都是通过 Session 来记录客户端用户的状态。

## Websocket:全双工通信协议

diff --git a/docs/cs-basics/network/arp.md b/docs/cs-basics/network/arp.md

index c4ece76011c..d8b647b1762 100644

--- a/docs/cs-basics/network/arp.md

+++ b/docs/cs-basics/network/arp.md

@@ -21,7 +21,7 @@ tag:

MAC 地址的全称是 **媒体访问控制地址(Media Access Control Address)**。如果说,互联网中每一个资源都由 IP 地址唯一标识(IP 协议内容),那么一切网络设备都由 MAC 地址唯一标识。

-

+

可以理解为,MAC 地址是一个网络设备真正的身份证号,IP 地址只是一种不重复的定位方式(比如说住在某省某市某街道的张三,这种逻辑定位是 IP 地址,他的身份证号才是他的 MAC 地址),也可以理解为 MAC 地址是身份证号,IP 地址是邮政地址。MAC 地址也有一些别称,如 LAN 地址、物理地址、以太网地址等。

diff --git a/docs/cs-basics/network/computer-network-xiexiren-summary.md b/docs/cs-basics/network/computer-network-xiexiren-summary.md

index fc9f60fd39a..85f7c3f54d2 100644

--- a/docs/cs-basics/network/computer-network-xiexiren-summary.md

+++ b/docs/cs-basics/network/computer-network-xiexiren-summary.md

@@ -191,7 +191,7 @@ tag:

5. **子网掩码(subnet mask )**:它是一种用来指明一个 IP 地址的哪些位标识的是主机所在的子网以及哪些位标识的是主机的位掩码。子网掩码不能单独存在,它必须结合 IP 地址一起使用。

6. **CIDR( Classless Inter-Domain Routing )**:无分类域间路由选择 (特点是消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念,并使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号)。

7. **默认路由(default route)**:当在路由表中查不到能到达目的地址的路由时,路由器选择的路由。默认路由还可以减小路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间。

-8. **路由选择算法(Virtual Circuit)**:路由选择协议的核心部分。因特网采用自适应的,分层次的路由选择协议。

+8. **路由选择算法(Routing Algorithm)**:路由选择协议的核心部分。因特网采用自适应的,分层次的路由选择协议。

### 4.2. 重要知识点总结

diff --git a/docs/cs-basics/network/images/arp/2008410143049281.png b/docs/cs-basics/network/images/arp/2008410143049281.png

deleted file mode 100644

index 759fb441f6c..00000000000

Binary files a/docs/cs-basics/network/images/arp/2008410143049281.png and /dev/null differ

diff --git a/docs/cs-basics/network/nat.md b/docs/cs-basics/network/nat.md

index 5634ba07387..4567719b81e 100644

--- a/docs/cs-basics/network/nat.md

+++ b/docs/cs-basics/network/nat.md

@@ -45,7 +45,7 @@ SOHO 子网的“代理人”,也就是和外界的窗口,通常由路由器

针对以上过程,有以下几个重点需要强调:

1. 当请求报文到达路由器,并被指定了新端口号时,由于端口号有 16 位,因此,通常来说,一个路由器管理的 LAN 中的最大主机数 $≈65500$($2^{16}$ 的地址空间),但通常 SOHO 子网内不会有如此多的主机数量。

-2. 对于目的服务器来说,从来不知道“到底是哪个主机给我发送的请求”,它只知道是来自`138.76.29.7:5001`的路由器转发的请求。因此,可以说,**路由器在 WAN 和 LAN 之间起到了屏蔽作用,**所有内部主机发送到外部的报文,都具有同一个 IP 地址(不同的端口号),所有外部发送到内部的报文,也都只有一个目的地(不同端口号),是经过了 NAT 转换后,外部报文才得以正确地送达内部主机。

+2. 对于目的服务器来说,从来不知道“到底是哪个主机给我发送的请求”,它只知道是来自`138.76.29.7:5001`的路由器转发的请求。因此,可以说,**路由器在 WAN 和 LAN 之间起到了屏蔽作用**,所有内部主机发送到外部的报文,都具有同一个 IP 地址(不同的端口号),所有外部发送到内部的报文,也都只有一个目的地(不同端口号),是经过了 NAT 转换后,外部报文才得以正确地送达内部主机。

3. 在报文穿过路由器,发生 NAT 转换时,如果 LAN 主机 IP 已经在 NAT 转换表中注册过了,则不需要路由器新指派端口,而是直接按照转换记录穿过路由器。同理,外部报文发送至内部时也如此。

总结 NAT 协议的特点,有以下几点:

@@ -55,6 +55,6 @@ SOHO 子网的“代理人”,也就是和外界的窗口,通常由路由器

3. WAN 的 ISP 变更接口地址时,无需通告 LAN 内主机。

4. LAN 主机对 WAN 不可见,不可直接寻址,可以保证一定程度的安全性。

-然而,NAT 协议由于其独特性,存在着一些争议。比如,可能你已经注意到了,**NAT 协议在 LAN 以外,标识一个内部主机时,使用的是端口号,因为 IP 地址都是相同的。**这种将端口号作为主机寻址的行为,可能会引发一些误会。此外,路由器作为网络层的设备,修改了传输层的分组内容(修改了源 IP 地址和端口号),同样是不规范的行为。但是,尽管如此,NAT 协议作为 IPv4 时代的产物,极大地方便了一些本来棘手的问题,一直被沿用至今。

+然而,NAT 协议由于其独特性,存在着一些争议。比如,可能你已经注意到了,**NAT 协议在 LAN 以外,标识一个内部主机时,使用的是端口号,因为 IP 地址都是相同的**。这种将端口号作为主机寻址的行为,可能会引发一些误会。此外,路由器作为网络层的设备,修改了传输层的分组内容(修改了源 IP 地址和端口号),同样是不规范的行为。但是,尽管如此,NAT 协议作为 IPv4 时代的产物,极大地方便了一些本来棘手的问题,一直被沿用至今。

diff --git a/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md b/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md

index 86a1d7f6393..748999d6eba 100644

--- a/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md

+++ b/docs/cs-basics/network/network-attack-means.md

@@ -363,11 +363,11 @@ MD5 可以用来生成一个 128 位的消息摘要,它是目前应用比较

**SHA**

-安全散列算法。**SHA** 分为 **SHA1** 和 **SH2** 两个版本。该算法的思想是接收一段明文,然后以一种不可逆的方式将它转换成一段(通常更小)密文,也可以简单的理解为取一串输入码(称为预映射或信息),并把它们转化为长度较短、位数固定的输出序列即散列值(也称为信息摘要或信息认证代码)的过程。

+安全散列算法。**SHA** 包括**SHA-1**、**SHA-2**和**SHA-3**三个版本。该算法的基本思想是:接收一段明文数据,通过不可逆的方式将其转换为固定长度的密文。简单来说,SHA 将输入数据(即预映射或消息)转化为固定长度、较短的输出值,称为散列值(或信息摘要、信息认证码)。SHA-1 已被证明不够安全,因此逐渐被 SHA-2 取代,而 SHA-3 则作为 SHA 系列的最新版本,采用不同的结构(Keccak 算法)提供更高的安全性和灵活性。

**SM3**

-国密算法**SM3**。加密强度和 SHA-256算法 相差不多。主要是受到了国家的支持。

+国密算法**SM3**。加密强度和 SHA-256 算法 相差不多。主要是受到了国家的支持。

**总结**:

diff --git a/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md b/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md

index 2f3617dbe5b..8a266d5496b 100644

--- a/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md

+++ b/docs/cs-basics/network/other-network-questions.md

@@ -27,7 +27,7 @@ tag:

-#### TCP/IP 四层模型是什么?每一层的作用是什么?

+#### ⭐️TCP/IP 四层模型是什么?每一层的作用是什么?

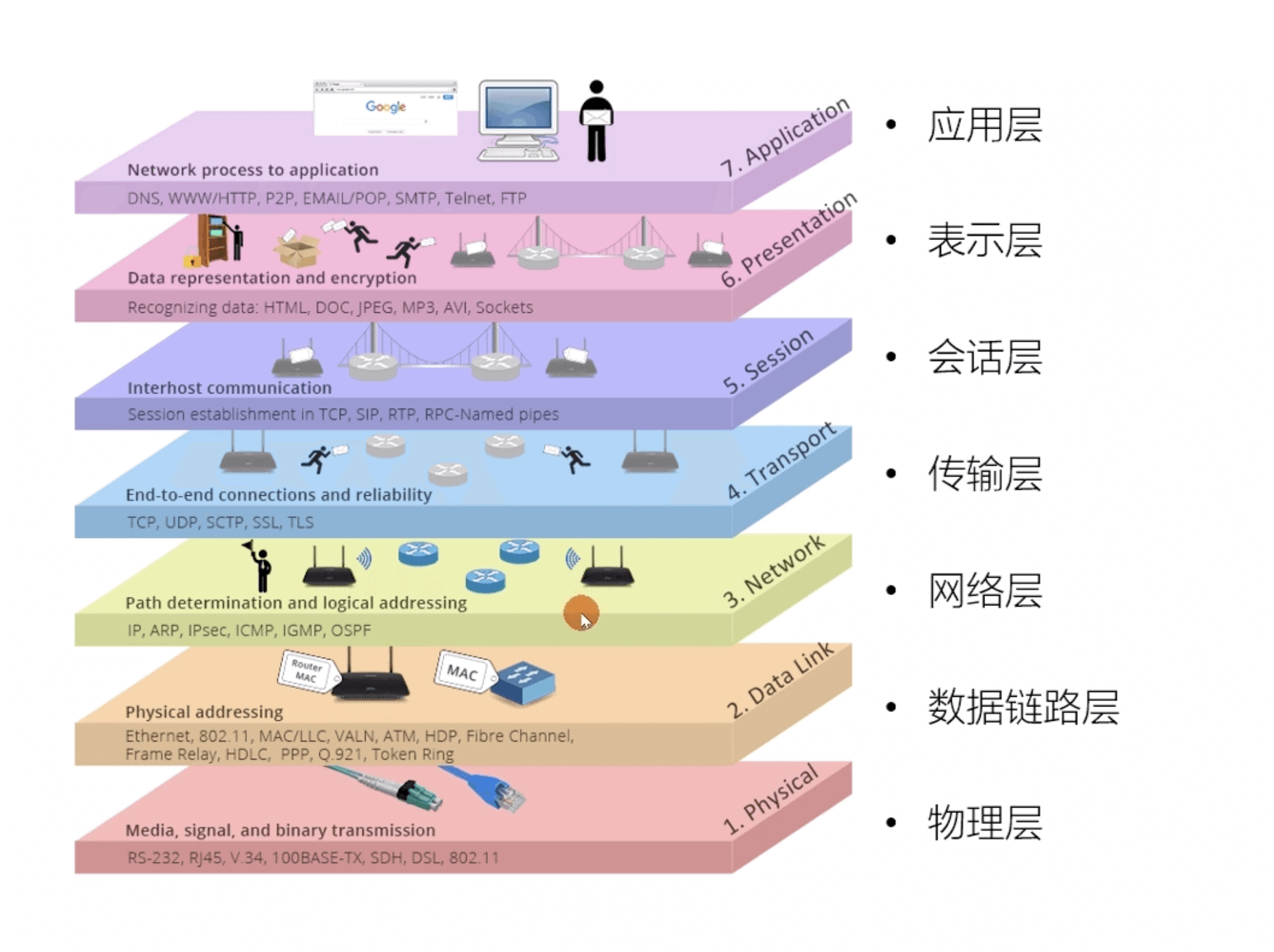

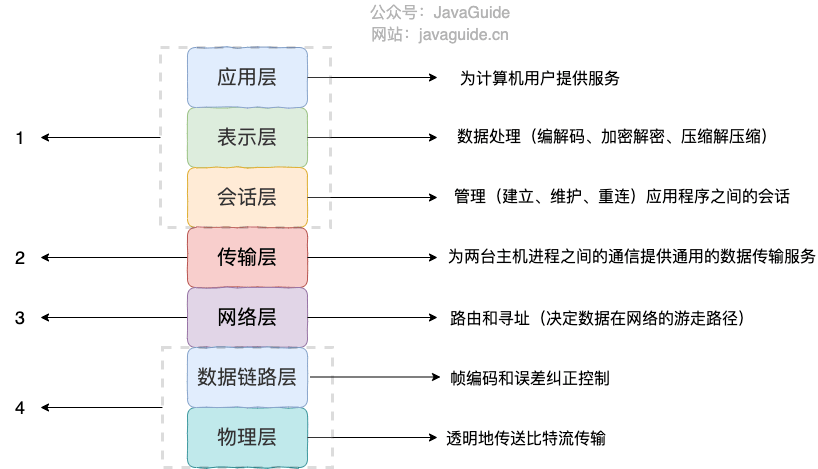

**TCP/IP 四层模型** 是目前被广泛采用的一种模型,我们可以将 TCP / IP 模型看作是 OSI 七层模型的精简版本,由以下 4 层组成:

@@ -40,7 +40,7 @@ tag:

-关于每一层作用的详细介绍,请看 [OSI 和 TCP/IP 网络分层模型详解(基础)](./osi-and-tcp-ip-model.md) 这篇文章。

+关于每一层作用的详细介绍,请看 [OSI 和 TCP/IP 网络分层模型详解(基础)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/osi-and-tcp-ip-model.html) 这篇文章。

#### 为什么网络要分层?

@@ -64,7 +64,7 @@ tag:

### 常见网络协议

-#### 应用层有哪些常见的协议?

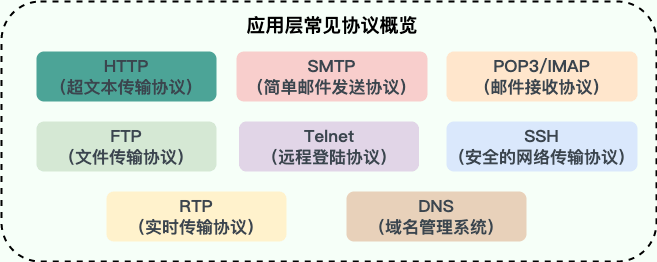

+#### ⭐️应用层有哪些常见的协议?

@@ -100,7 +100,7 @@ tag:

## HTTP

-### 从输入 URL 到页面展示到底发生了什么?(非常重要)

+### ⭐️从输入 URL 到页面展示到底发生了什么?(非常重要)

> 类似的问题:打开一个网页,整个过程会使用哪些协议?

@@ -120,15 +120,15 @@ tag:

6. 浏览器收到 HTTP 响应报文后,解析响应体中的 HTML 代码,渲染网页的结构和样式,同时根据 HTML 中的其他资源的 URL(如图片、CSS、JS 等),再次发起 HTTP 请求,获取这些资源的内容,直到网页完全加载显示。

7. 浏览器在不需要和服务器通信时,可以主动关闭 TCP 连接,或者等待服务器的关闭请求。

-详细介绍可以查看这篇文章:[访问网页的全过程(知识串联)](./the-whole-process-of-accessing-web-pages.md)(强烈推荐)。

+详细介绍可以查看这篇文章:[访问网页的全过程(知识串联)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/the-whole-process-of-accessing-web-pages.html)(强烈推荐)。

-### HTTP 状态码有哪些?

+### ⭐️HTTP 状态码有哪些?

HTTP 状态码用于描述 HTTP 请求的结果,比如 2xx 就代表请求被成功处理。

-关于 HTTP 状态码更详细的总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP 常见状态码总结(应用层)](./http-status-codes.md)。

+关于 HTTP 状态码更详细的总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP 常见状态码总结(应用层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/http-status-codes.html)。

### HTTP Header 中常见的字段有哪些?

@@ -167,7 +167,7 @@ HTTP 状态码用于描述 HTTP 请求的结果,比如 2xx 就代表请求被

| Via | 向服务器告知,这个请求是由哪些代理发出的。 | Via: 1.0 fred, 1.1 example.com (Apache/1.1) |

| Warning | 一个一般性的警告,告知,在实体内容体中可能存在错误。 | Warning: 199 Miscellaneous warning |

-### HTTP 和 HTTPS 有什么区别?(重要)

+### ⭐️HTTP 和 HTTPS 有什么区别?(重要)

@@ -176,7 +176,7 @@ HTTP 状态码用于描述 HTTP 请求的结果,比如 2xx 就代表请求被

- **安全性和资源消耗**:HTTP 协议运行在 TCP 之上,所有传输的内容都是明文,客户端和服务器端都无法验证对方的身份。HTTPS 是运行在 SSL/TLS 之上的 HTTP 协议,SSL/TLS 运行在 TCP 之上。所有传输的内容都经过加密,加密采用对称加密,但对称加密的密钥用服务器方的证书进行了非对称加密。所以说,HTTP 安全性没有 HTTPS 高,但是 HTTPS 比 HTTP 耗费更多服务器资源。

- **SEO(搜索引擎优化)**:搜索引擎通常会更青睐使用 HTTPS 协议的网站,因为 HTTPS 能够提供更高的安全性和用户隐私保护。使用 HTTPS 协议的网站在搜索结果中可能会被优先显示,从而对 SEO 产生影响。

-关于 HTTP 和 HTTPS 更详细的对比总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP vs HTTPS(应用层)](./http-vs-https.md) 。

+关于 HTTP 和 HTTPS 更详细的对比总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP vs HTTPS(应用层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/http-vs-https.html) 。

### HTTP/1.0 和 HTTP/1.1 有什么区别?

@@ -188,14 +188,15 @@ HTTP 状态码用于描述 HTTP 请求的结果,比如 2xx 就代表请求被

- **带宽**:HTTP/1.0 中,存在一些浪费带宽的现象,例如客户端只是需要某个对象的一部分,而服务器却将整个对象送过来了,并且不支持断点续传功能,HTTP/1.1 则在请求头引入了 range 头域,它允许只请求资源的某个部分,即返回码是 206(Partial Content),这样就方便了开发者自由的选择以便于充分利用带宽和连接。

- **Host 头(Host Header)处理** :HTTP/1.1 引入了 Host 头字段,允许在同一 IP 地址上托管多个域名,从而支持虚拟主机的功能。而 HTTP/1.0 没有 Host 头字段,无法实现虚拟主机。

-关于 HTTP/1.0 和 HTTP/1.1 更详细的对比总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP/1.0 vs HTTP/1.1(应用层)](./http1.0-vs-http1.1.md) 。

+关于 HTTP/1.0 和 HTTP/1.1 更详细的对比总结,可以看我写的这篇文章:[HTTP/1.0 vs HTTP/1.1(应用层)](https://javaguide.cn/cs-basics/network/http1.0-vs-http1.1.html) 。

-### HTTP/1.1 和 HTTP/2.0 有什么区别?

+### ⭐️HTTP/1.1 和 HTTP/2.0 有什么区别?

-- **多路复用(Multiplexing)**:HTTP/2.0 在同一连接上可以同时传输多个请求和响应(可以看作是 HTTP/1.1 中长链接的升级版本),互不干扰。HTTP/1.1 则使用串行方式,每个请求和响应都需要独立的连接,而浏览器为了控制资源会有 6-8 个 TCP 连接的限制。。这使得 HTTP/2.0 在处理多个请求时更加高效,减少了网络延迟和提高了性能。

+- **多路复用(Multiplexing)**:HTTP/2.0 在同一连接上可以同时传输多个请求和响应(可以看作是 HTTP/1.1 中长链接的升级版本),互不干扰。HTTP/1.1 则使用串行方式,每个请求和响应都需要独立的连接,而浏览器为了控制资源会有 6-8 个 TCP 连接的限制。这使得 HTTP/2.0 在处理多个请求时更加高效,减少了网络延迟和提高了性能。

- **二进制帧(Binary Frames)**:HTTP/2.0 使用二进制帧进行数据传输,而 HTTP/1.1 则使用文本格式的报文。二进制帧更加紧凑和高效,减少了传输的数据量和带宽消耗。

+- **队头阻塞**:HTTP/2 引入了多路复用技术,允许多个请求和响应在单个 TCP 连接上并行交错传输,解决了 HTTP/1.1 应用层的队头阻塞问题,但 HTTP/2 依然受到 TCP 层队头阻塞 的影响。

- **头部压缩(Header Compression)**:HTTP/1.1 支持`Body`压缩,`Header`不支持压缩。HTTP/2.0 支持对`Header`压缩,使用了专门为`Header`压缩而设计的 HPACK 算法,减少了网络开销。

- **服务器推送(Server Push)**:HTTP/2.0 支持服务器推送,可以在客户端请求一个资源时,将其他相关资源一并推送给客户端,从而减少了客户端的请求次数和延迟。而 HTTP/1.1 需要客户端自己发送请求来获取相关资源。

@@ -203,7 +204,7 @@ HTTP/2.0 多路复用效果图(图源: [HTTP/2 For Web Developers](https://b

-可以看到,HTTP/2.0 的多路复用使得不同的请求可以共用一个 TCP 连接,避免建立多个连接带来不必要的额外开销,而 HTTP/1.1 中的每个请求都会建立一个单独的连接

+可以看到,HTTP/2 的多路复用机制允许多个请求和响应共享一个 TCP 连接,从而避免了 HTTP/1.1 在应对并发请求时需要建立多个并行连接的情况,减少了重复连接建立和维护的额外开销。而在 HTTP/1.1 中,尽管支持持久连接,但为了缓解队头阻塞问题,浏览器通常会为同一域名建立多个并行连接。

### HTTP/2.0 和 HTTP/3.0 有什么区别?

@@ -232,15 +233,89 @@ HTTP/1.0、HTTP/2.0 和 HTTP/3.0 的协议栈比较:

关于 HTTP/1.0 -> HTTP/3.0 更详细的演进介绍,推荐阅读[HTTP1 到 HTTP3 的工程优化](https://dbwu.tech/posts/http_evolution/)。

-### HTTP 是不保存状态的协议, 如何保存用户状态?

+### HTTP/1.1 和 HTTP/2.0 的队头阻塞有什么不同?

-HTTP 是一种不保存状态,即无状态(stateless)协议。也就是说 HTTP 协议自身不对请求和响应之间的通信状态进行保存。那么我们如何保存用户状态呢?Session 机制的存在就是为了解决这个问题,Session 的主要作用就是通过服务端记录用户的状态。典型的场景是购物车,当你要添加商品到购物车的时候,系统不知道是哪个用户操作的,因为 HTTP 协议是无状态的。服务端给特定的用户创建特定的 Session 之后就可以标识这个用户并且跟踪这个用户了(一般情况下,服务器会在一定时间内保存这个 Session,过了时间限制,就会销毁这个 Session)。

+HTTP/1.1 队头阻塞的主要原因是无法多路复用:

-在服务端保存 Session 的方法很多,最常用的就是内存和数据库(比如是使用内存数据库 redis 保存)。既然 Session 存放在服务器端,那么我们如何实现 Session 跟踪呢?大部分情况下,我们都是通过在 Cookie 中附加一个 Session ID 来方式来跟踪。

+- 在一个 TCP 连接中,资源的请求和响应是按顺序处理的。如果一个大的资源(如一个大文件)正在传输,后续的小资源(如较小的 CSS 文件)需要等待前面的资源传输完成后才能被发送。

+- 如果浏览器需要同时加载多个资源(如多个 CSS、JS 文件等),它通常会开启多个并行的 TCP 连接(一般限制为 6 个)。但每个连接仍然受限于顺序的请求-响应机制,因此仍然会发生 **应用层的队头阻塞**。

-**Cookie 被禁用怎么办?**

+虽然 HTTP/2.0 引入了多路复用技术,允许多个请求和响应在单个 TCP 连接上并行交错传输,解决了 **HTTP/1.1 应用层的队头阻塞问题**,但 HTTP/2.0 依然受到 **TCP 层队头阻塞** 的影响:

-最常用的就是利用 URL 重写把 Session ID 直接附加在 URL 路径的后面。

+- HTTP/2.0 通过帧(frame)机制将每个资源分割成小块,并为每个资源分配唯一的流 ID,这样多个资源的数据可以在同一 TCP 连接中交错传输。

+- TCP 作为传输层协议,要求数据按顺序交付。如果某个数据包在传输过程中丢失,即使后续的数据包已经到达,也必须等待丢失的数据包重传后才能继续处理。这种传输层的顺序性导致了 **TCP 层的队头阻塞**。

+- 举例来说,如果 HTTP/2 的一个 TCP 数据包中携带了多个资源的数据(例如 JS 和 CSS),而该数据包丢失了,那么后续数据包中的所有资源数据都需要等待丢失的数据包重传回来,导致所有流(streams)都被阻塞。

+

+最后,来一张表格总结补充一下:

+

+| **方面** | **HTTP/1.1 的队头阻塞** | **HTTP/2.0 的队头阻塞** |

+| -------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |

+| **层级** | 应用层(HTTP 协议本身的限制) | 传输层(TCP 协议的限制) |

+| **根本原因** | 无法多路复用,请求和响应必须按顺序传输 | TCP 要求数据包按顺序交付,丢包时阻塞整个连接 |

+| **受影响范围** | 单个 HTTP 请求/响应会阻塞后续请求/响应。 | 单个 TCP 包丢失会影响所有 HTTP/2.0 流(依赖于同一个底层 TCP 连接) |

+| **缓解方法** | 开启多个并行的 TCP 连接 | 减少网络掉包或者使用基于 UDP 的 QUIC 协议 |

+| **影响场景** | 每次都会发生,尤其是大文件阻塞小文件时。 | 丢包率较高的网络环境下更容易发生。 |

+

+### ⭐️HTTP 是不保存状态的协议, 如何保存用户状态?

+

+HTTP 协议本身是 **无状态的 (stateless)** 。这意味着服务器默认情况下无法区分两个连续的请求是否来自同一个用户,或者同一个用户之前的操作是什么。这就像一个“健忘”的服务员,每次你跟他说话,他都不知道你是谁,也不知道你之前点过什么菜。

+

+但在实际的 Web 应用中,比如网上购物、用户登录等场景,我们显然需要记住用户的状态(例如购物车里的商品、用户的登录信息)。为了解决这个问题,主要有以下几种常用机制:

+

+**方案一:Session (会话) 配合 Cookie (主流方式):**

+

+

+

+这可以说是最经典也是最常用的方法了。基本流程是这样的:

+

+1. 用户向服务器发送用户名、密码、验证码用于登陆系统。

+2. 服务器验证通过后,会为这个用户创建一个专属的 Session 对象(可以理解为服务器上的一块内存,存放该用户的状态数据,如购物车、登录信息等)存储起来,并给这个 Session 分配一个唯一的 `SessionID`。

+3. 服务器通过 HTTP 响应头中的 `Set-Cookie` 指令,把这个 `SessionID` 发送给用户的浏览器。

+4. 浏览器接收到 `SessionID` 后,会将其以 Cookie 的形式保存在本地。当用户保持登录状态时,每次向该服务器发请求,浏览器都会自动带上这个存有 `SessionID` 的 Cookie。

+5. 服务器收到请求后,从 Cookie 中拿出 `SessionID`,就能找到之前保存的那个 Session 对象,从而知道这是哪个用户以及他之前的状态了。

+

+使用 Session 的时候需要注意下面几个点:

+

+- **客户端 Cookie 支持**:依赖 Session 的核心功能要确保用户浏览器开启了 Cookie。

+- **Session 过期管理**:合理设置 Session 的过期时间,平衡安全性和用户体验。

+- **Session ID 安全**:为包含 `SessionID` 的 Cookie 设置 `HttpOnly` 标志可以防止客户端脚本(如 JavaScript)窃取,设置 Secure 标志可以保证 `SessionID` 只在 HTTPS 连接下传输,增加安全性。

+

+Session 数据本身存储在服务器端。常见的存储方式有:

+

+- **服务器内存**:实现简单,访问速度快,但服务器重启数据会丢失,且不利于多服务器间的负载均衡。这种方式适合简单且用户量不大的业务场景。

+- **数据库 (如 MySQL, PostgreSQL)**:数据持久化,但读写性能相对较低,一般不会使用这种方式。

+- **分布式缓存 (如 Redis)**:性能高,支持分布式部署,是目前大规模应用中非常主流的方案。

+

+**方案二:当 Cookie 被禁用时:URL 重写 (URL Rewriting)**

+

+如果用户的浏览器禁用了 Cookie,或者某些情况下不便使用 Cookie,还有一种备选方案是 URL 重写。这种方式会将 `SessionID` 直接附加到 URL 的末尾,作为参数传递。例如: ### 产生死锁的四个必要条件是什么?

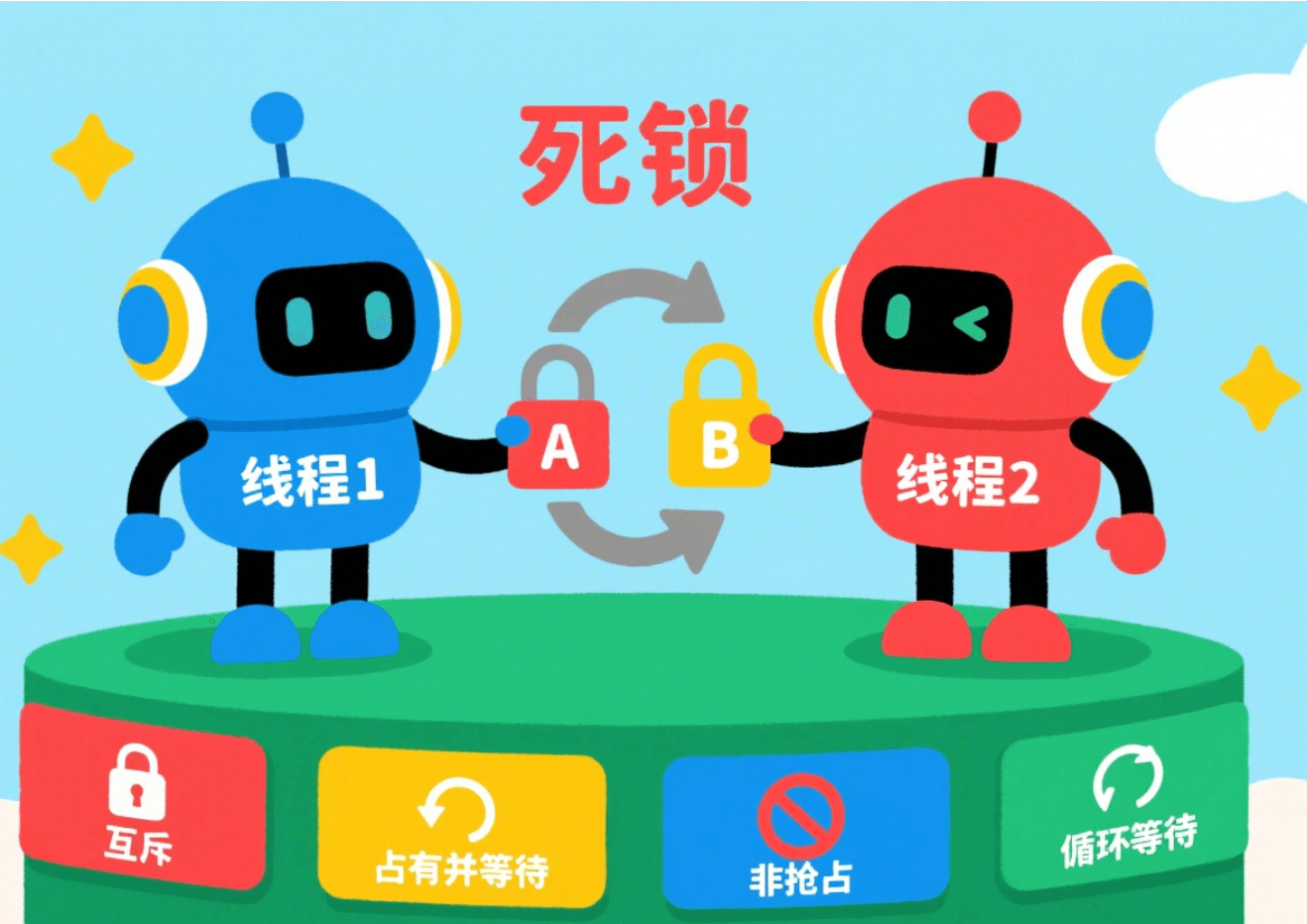

+死锁的发生并不是偶然的,它需要同时满足**四个必要条件**:

+

1. **互斥**:资源必须处于非共享模式,即一次只有一个进程可以使用。如果另一进程申请该资源,那么必须等待直到该资源被释放为止。

2. **占有并等待**:一个进程至少应该占有一个资源,并等待另一资源,而该资源被其他进程所占有。

3. **非抢占**:资源不能被抢占。只能在持有资源的进程完成任务后,该资源才会被释放。

-4. **循环等待**:有一组等待进程 `{P0, P1,..., Pn}`, `P0` 等待的资源被 `P1` 占有,`P1` 等待的资源被 `P2` 占有,……,`Pn-1` 等待的资源被 `Pn` 占有,`Pn` 等待的资源被 `P0` 占有。

+4. **循环等待**:有一组等待进程 {P0, P1,..., Pn}, P0 等待的资源被 P1 占有,P1 等待的资源被 P2 占有,……,Pn-1 等待的资源被 Pn 占有,Pn 等待的资源被 P0 占有。

**注意 ⚠️**:这四个条件是产生死锁的 **必要条件** ,也就是说只要系统发生死锁,这些条件必然成立,而只要上述条件之一不满足,就不会发生死锁。

@@ -371,12 +380,9 @@ Thread[线程 2,5,main]waiting get resource1

解决死锁的方法可以从多个角度去分析,一般的情况下,有**预防,避免,检测和解除四种**。

-- **预防** 是采用某种策略,**限制并发进程对资源的请求**,从而使得死锁的必要条件在系统执行的任何时间上都不满足。

-

-- **避免**则是系统在分配资源时,根据资源的使用情况**提前做出预测**,从而**避免死锁的发生**

-

-- **检测**是指系统设有**专门的机构**,当死锁发生时,该机构能够检测死锁的发生,并精确地确定与死锁有关的进程和资源。

-- **解除** 是与检测相配套的一种措施,用于**将进程从死锁状态下解脱出来**。

+- **死锁预防:** 这是我们程序员最常用的方法。通过编码规范来破坏条件。最经典的就是**破坏循环等待**,比如规定所有线程都必须**按相同的顺序**来获取锁(比如先 A 后 B),这样就不会形成环路。

+- **死锁避免:** 这是一种更动态的方法,比如操作系统的**银行家算法**。它会在分配资源前进行预测,如果这次分配可能导致未来发生死锁,就拒绝分配。但这种方法开销很大,在通用系统中用得比较少。

+- **死锁检测与解除:** 这是一种“事后补救”的策略,就像乐观锁。系统允许死锁发生,但会有一个后台线程(或机制)定期检测是否存在死锁环路(比如通过分析线程等待图)。一旦发现,就会采取措施解除,比如**强制剥夺某个线程的资源或直接终止它**。数据库系统中的死锁处理就常常采用这种方式。

#### 死锁的预防

diff --git a/docs/cs-basics/operating-system/operating-system-basic-questions-02.md b/docs/cs-basics/operating-system/operating-system-basic-questions-02.md

index 5e1c0a67fa7..68f6b42cc76 100644

--- a/docs/cs-basics/operating-system/operating-system-basic-questions-02.md

+++ b/docs/cs-basics/operating-system/operating-system-basic-questions-02.md

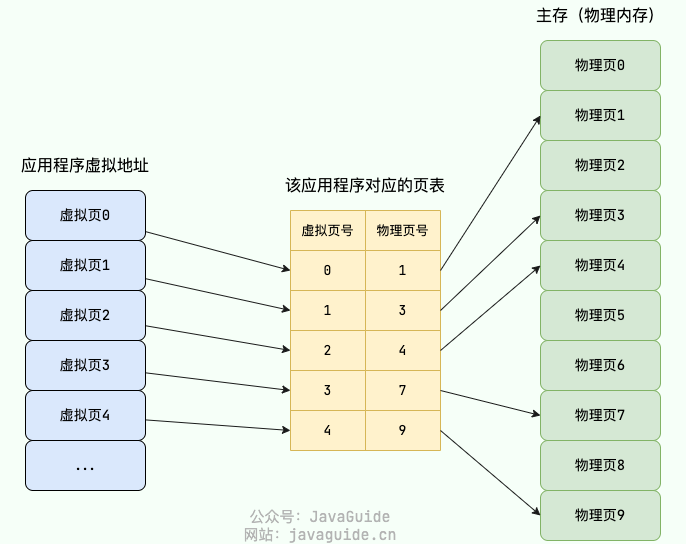

@@ -188,7 +188,7 @@ MMU 将虚拟地址翻译为物理地址的主要机制有 3 种:

-在分页机制下,每个应用程序都会有一个对应的页表。

+在分页机制下,每个进程都会有一个对应的页表。

分页机制下的虚拟地址由两部分组成:

@@ -317,12 +317,16 @@ LRU 算法是实际使用中应用的比较多,也被认为是最接近 OPT

### 段页机制

-结合了段式管理和页式管理的一种内存管理机制,把物理内存先分成若干段,每个段又继续分成若干大小相等的页。

+结合了段式管理和页式管理的一种内存管理机制。程序视角中,内存被划分为多个逻辑段,每个逻辑段进一步被划分为固定大小的页。

在段页式机制下,地址翻译的过程分为两个步骤:

-1. 段式地址映射。

-2. 页式地址映射。

+1. **段式地址映射(虚拟地址 → 线性地址):**

+ - 虚拟地址 = 段选择符(段号)+ 段内偏移。

+ - 根据段号查段表,找到段基址,加上段内偏移得到线性地址。

+2. **页式地址映射(线性地址 → 物理地址):**

+ - 线性地址 = 页号 + 页内偏移。

+ - 根据页号查页表,找到物理页框号,加上页内偏移得到物理地址。

### 局部性原理

@@ -375,7 +379,7 @@ LRU 算法是实际使用中应用的比较多,也被认为是最接近 OPT

### 提高文件系统性能的方式有哪些?

-- **优化硬件**:使用高速硬件设备(如 SSD、NVMe)替代传统的机械硬盘,使用 RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)等技术提高磁盘性能。

+- **优化硬件**:使用高速硬件设备(如 SSD、NVMe)替代传统的机械硬盘,使用 RAID(Redundant Array of Independent Disks)等技术提高磁盘性能。

- **选择合适的文件系统选型**:不同的文件系统具有不同的特性,对于不同的应用场景选择合适的文件系统可以提高系统性能。

- **运用缓存**:访问磁盘的效率比较低,可以运用缓存来减少磁盘的访问次数。不过,需要注意缓存命中率,缓存命中率过低的话,效果太差。

- **避免磁盘过度使用**:注意磁盘的使用率,避免将磁盘用满,尽量留一些剩余空间,以免对文件系统的性能产生负面影响。

diff --git a/docs/database/basis.md b/docs/database/basis.md

index 34ee65f1242..1df5d538fb8 100644

--- a/docs/database/basis.md

+++ b/docs/database/basis.md

@@ -86,7 +86,7 @@ ER 图由下面 3 个要素组成:

为什么不要用外键呢?大部分人可能会这样回答:

-1. **增加了复杂性:** a. 每次做 DELETE 或者 UPDATE 都必须考虑外键约束,会导致开发的时候很痛苦, 测试数据极为不方便; b. 外键的主从关系是定的,假如那天需求有变化,数据库中的这个字段根本不需要和其他表有关联的话就会增加很多麻烦。

+1. **增加了复杂性:** a. 每次做 DELETE 或者 UPDATE 都必须考虑外键约束,会导致开发的时候很痛苦, 测试数据极为不方便; b. 外键的主从关系是定的,假如哪天需求有变化,数据库中的这个字段根本不需要和其他表有关联的话就会增加很多麻烦。

2. **增加了额外工作**:数据库需要增加维护外键的工作,比如当我们做一些涉及外键字段的增,删,更新操作之后,需要触发相关操作去检查,保证数据的的一致性和正确性,这样会不得不消耗数据库资源。如果在应用层面去维护的话,可以减小数据库压力;

3. **对分库分表不友好**:因为分库分表下外键是无法生效的。

4. ……

diff --git a/docs/database/mysql/a-thousand-lines-of-mysql-study-notes.md b/docs/database/mysql/a-thousand-lines-of-mysql-study-notes.md

index 42384aaec7e..cb30376687b 100644

--- a/docs/database/mysql/a-thousand-lines-of-mysql-study-notes.md

+++ b/docs/database/mysql/a-thousand-lines-of-mysql-study-notes.md

@@ -621,7 +621,7 @@ CREATE [OR REPLACE] [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}] VIEW view_name

### 锁表

-```mysql

+```sql

/* 锁表 */

表锁定只用于防止其它客户端进行不正当地读取和写入

MyISAM 支持表锁,InnoDB 支持行锁

@@ -633,7 +633,7 @@ MyISAM 支持表锁,InnoDB 支持行锁

### 触发器

-```mysql

+```sql

/* 触发器 */ ------------------

触发程序是与表有关的命名数据库对象,当该表出现特定事件时,将激活该对象

监听:记录的增加、修改、删除。

@@ -686,7 +686,7 @@ end

### SQL 编程

-```mysql

+```sql

/* SQL编程 */ ------------------

--// 局部变量 ----------

-- 变量声明

@@ -821,7 +821,7 @@ INOUT,表示混合型

### 存储过程

-```mysql

+```sql

/* 存储过程 */ ------------------

存储过程是一段可执行性代码的集合。相比函数,更偏向于业务逻辑。

调用:CALL 过程名

@@ -842,7 +842,7 @@ END

### 用户和权限管理

-```mysql

+```sql

/* 用户和权限管理 */ ------------------

-- root密码重置

1. 停止MySQL服务

@@ -924,7 +924,7 @@ GRANT OPTION -- 允许授予权限

### 表维护

-```mysql

+```sql

/* 表维护 */

-- 分析和存储表的关键字分布

ANALYZE [LOCAL | NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE 表名 ...

@@ -937,7 +937,7 @@ OPTIMIZE [LOCAL | NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE tbl_name [, tbl_name] ...

### 杂项

-```mysql

+```sql

/* 杂项 */ ------------------

1. 可用反引号(`)为标识符(库名、表名、字段名、索引、别名)包裹,以避免与关键字重名!中文也可以作为标识符!

2. 每个库目录存在一个保存当前数据库的选项文件db.opt。

diff --git a/docs/database/mysql/mysql-high-performance-optimization-specification-recommendations.md b/docs/database/mysql/mysql-high-performance-optimization-specification-recommendations.md

index 1fe8ea3c788..38c333b3308 100644

--- a/docs/database/mysql/mysql-high-performance-optimization-specification-recommendations.md

+++ b/docs/database/mysql/mysql-high-performance-optimization-specification-recommendations.md

@@ -11,17 +11,17 @@ tag:

## 数据库命名规范

-- 所有数据库对象名称必须使用小写字母并用下划线分割

-- 所有数据库对象名称禁止使用 MySQL 保留关键字(如果表名中包含关键字查询时,需要将其用单引号括起来)

-- 数据库对象的命名要能做到见名识意,并且最后不要超过 32 个字符

-- 临时库表必须以 `tmp_` 为前缀并以日期为后缀,备份表必须以 `bak_` 为前缀并以日期 (时间戳) 为后缀

-- 所有存储相同数据的列名和列类型必须一致(一般作为关联列,如果查询时关联列类型不一致会自动进行数据类型隐式转换,会造成列上的索引失效,导致查询效率降低)

+- 所有数据库对象名称必须使用小写字母并用下划线分割。

+- 所有数据库对象名称禁止使用 MySQL 保留关键字(如果表名中包含关键字查询时,需要将其用单引号括起来)。

+- 数据库对象的命名要能做到见名识义,并且最好不要超过 32 个字符。

+- 临时库表必须以 `tmp_` 为前缀并以日期为后缀,备份表必须以 `bak_` 为前缀并以日期 (时间戳) 为后缀。

+- 所有存储相同数据的列名和列类型必须一致(一般作为关联列,如果查询时关联列类型不一致会自动进行数据类型隐式转换,会造成列上的索引失效,导致查询效率降低)。

## 数据库基本设计规范

### 所有表必须使用 InnoDB 存储引擎

-没有特殊要求(即 InnoDB 无法满足的功能如:列存储,存储空间数据等)的情况下,所有表必须使用 InnoDB 存储引擎(MySQL5.5 之前默认使用 Myisam,5.6 以后默认的为 InnoDB)。

+没有特殊要求(即 InnoDB 无法满足的功能如:列存储、存储空间数据等)的情况下,所有表必须使用 InnoDB 存储引擎(MySQL5.5 之前默认使用 MyISAM,5.6 以后默认的为 InnoDB)。

InnoDB 支持事务,支持行级锁,更好的恢复性,高并发下性能更好。

@@ -33,19 +33,19 @@ InnoDB 支持事务,支持行级锁,更好的恢复性,高并发下性能

### 所有表和字段都需要添加注释

-使用 comment 从句添加表和列的备注,从一开始就进行数据字典的维护

+使用 comment 从句添加表和列的备注,从一开始就进行数据字典的维护。

### 尽量控制单表数据量的大小,建议控制在 500 万以内

500 万并不是 MySQL 数据库的限制,过大会造成修改表结构,备份,恢复都会有很大的问题。

-可以用历史数据归档(应用于日志数据),分库分表(应用于业务数据)等手段来控制数据量大小

+可以用历史数据归档(应用于日志数据),分库分表(应用于业务数据)等手段来控制数据量大小。

### 谨慎使用 MySQL 分区表

-分区表在物理上表现为多个文件,在逻辑上表现为一个表;

+分区表在物理上表现为多个文件,在逻辑上表现为一个表。

-谨慎选择分区键,跨分区查询效率可能更低;

+谨慎选择分区键,跨分区查询效率可能更低。

建议采用物理分表的方式管理大数据。

@@ -71,7 +71,7 @@ InnoDB 支持事务,支持行级锁,更好的恢复性,高并发下性能

### 禁止在线上做数据库压力测试

-### 禁止从开发环境,测试环境直接连接生产环境数据库

+### 禁止从开发环境、测试环境直接连接生产环境数据库

安全隐患极大,要对生产环境抱有敬畏之心!

@@ -79,22 +79,22 @@ InnoDB 支持事务,支持行级锁,更好的恢复性,高并发下性能

### 优先选择符合存储需要的最小的数据类型

-存储字节越小,占用也就空间越小,性能也越好。

+存储字节越小,占用空间也就越小,性能也越好。

-**a.某些字符串可以转换成数字类型存储比如可以将 IP 地址转换成整型数据。**

+**a.某些字符串可以转换成数字类型存储,比如可以将 IP 地址转换成整型数据。**

数字是连续的,性能更好,占用空间也更小。

-MySQL 提供了两个方法来处理 ip 地址

+MySQL 提供了两个方法来处理 ip 地址:

-- `INET_ATON()`:把 ip 转为无符号整型 (4-8 位)

-- `INET_NTOA()` :把整型的 ip 转为地址

+- `INET_ATON()`:把 ip 转为无符号整型 (4-8 位);

+- `INET_NTOA()`:把整型的 ip 转为地址。

-插入数据前,先用 `INET_ATON()` 把 ip 地址转为整型,显示数据时,使用 `INET_NTOA()` 把整型的 ip 地址转为地址显示即可。

+插入数据前,先用 `INET_ATON()` 把 ip 地址转为整型;显示数据时,使用 `INET_NTOA()` 把整型的 ip 地址转为地址显示即可。

-**b.对于非负型的数据 (如自增 ID,整型 IP,年龄) 来说,要优先使用无符号整型来存储。**

+**b.对于非负型的数据 (如自增 ID、整型 IP、年龄) 来说,要优先使用无符号整型来存储。**

-无符号相对于有符号可以多出一倍的存储空间

+无符号相对于有符号可以多出一倍的存储空间:

```sql

SIGNED INT -2147483648~2147483647

@@ -103,7 +103,7 @@ UNSIGNED INT 0~4294967295

**c.小数值类型(比如年龄、状态表示如 0/1)优先使用 TINYINT 类型。**

-### 避免使用 TEXT,BLOB 数据类型,最常见的 TEXT 类型可以存储 64k 的数据

+### 避免使用 TEXT、BLOB 数据类型,最常见的 TEXT 类型可以存储 64k 的数据

**a. 建议把 BLOB 或是 TEXT 列分离到单独的扩展表中。**

@@ -113,30 +113,30 @@ MySQL 内存临时表不支持 TEXT、BLOB 这样的大数据类型,如果查

**2、TEXT 或 BLOB 类型只能使用前缀索引**

-因为 MySQL 对索引字段长度是有限制的,所以 TEXT 类型只能使用前缀索引,并且 TEXT 列上是不能有默认值的

+因为 MySQL 对索引字段长度是有限制的,所以 TEXT 类型只能使用前缀索引,并且 TEXT 列上是不能有默认值的。

### 避免使用 ENUM 类型

-- 修改 ENUM 值需要使用 ALTER 语句;

-- ENUM 类型的 ORDER BY 操作效率低,需要额外操作;

-- ENUM 数据类型存在一些限制比如建议不要使用数值作为 ENUM 的枚举值。

+- 修改 ENUM 值需要使用 ALTER 语句。

+- ENUM 类型的 ORDER BY 操作效率低,需要额外操作。

+- ENUM 数据类型存在一些限制,比如建议不要使用数值作为 ENUM 的枚举值。

相关阅读:[是否推荐使用 MySQL 的 enum 类型? - 架构文摘 - 知乎](https://www.zhihu.com/question/404422255/answer/1661698499) 。

### 尽可能把所有列定义为 NOT NULL

-除非有特别的原因使用 NULL 值,应该总是让字段保持 NOT NULL。

+除非有特别的原因使用 NULL 值,否则应该总是让字段保持 NOT NULL。

-- 索引 NULL 列需要额外的空间来保存,所以要占用更多的空间;

+- 索引 NULL 列需要额外的空间来保存,所以要占用更多的空间。

- 进行比较和计算时要对 NULL 值做特别的处理。

相关阅读:[技术分享 | MySQL 默认值选型(是空,还是 NULL)](https://opensource.actionsky.com/20190710-mysql/) 。

### 一定不要用字符串存储日期

-对于日期类型来说, 一定不要用字符串存储日期。可以考虑 DATETIME、TIMESTAMP 和 数值型时间戳。

+对于日期类型来说,一定不要用字符串存储日期。可以考虑 DATETIME、TIMESTAMP 和数值型时间戳。

-这三种种方式都有各自的优势,根据实际场景选择最合适的才是王道。下面再对这三种方式做一个简单的对比,以供大家实际开发中选择正确的存放时间的数据类型:

+这三种种方式都有各自的优势,根据实际场景选择最合适的才是王道。下面再对这三种方式做一个简单的对比,以供大家在实际开发中选择正确的存放时间的数据类型:

| 类型 | 存储空间 | 日期格式 | 日期范围 | 是否带时区信息 |

| ------------ | -------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | -------------- |

@@ -148,10 +148,10 @@ MySQL 时间类型选择的详细介绍请看这篇:[MySQL 时间类型数据

### 同财务相关的金额类数据必须使用 decimal 类型

-- **非精准浮点**:float,double

+- **非精准浮点**:float、double

- **精准浮点**:decimal

-decimal 类型为精准浮点数,在计算时不会丢失精度。占用空间由定义的宽度决定,每 4 个字节可以存储 9 位数字,并且小数点要占用一个字节。并且,decimal 可用于存储比 bigint 更大的整型数据

+decimal 类型为精准浮点数,在计算时不会丢失精度。占用空间由定义的宽度决定,每 4 个字节可以存储 9 位数字,并且小数点要占用一个字节。并且,decimal 可用于存储比 bigint 更大的整型数据。

不过, 由于 decimal 需要额外的空间和计算开销,应该尽量只在需要对数据进行精确计算时才使用 decimal 。

@@ -161,13 +161,13 @@ decimal 类型为精准浮点数,在计算时不会丢失精度。占用空间

## 索引设计规范

-### 限制每张表上的索引数量,建议单张表索引不超过 5 个

+### 限制每张表上的索引数量,建议单张表索引不超过 5 个

-索引并不是越多越好!索引可以提高效率同样可以降低效率。

+索引并不是越多越好!索引可以提高效率,同样可以降低效率。

索引可以增加查询效率,但同样也会降低插入和更新的效率,甚至有些情况下会降低查询效率。

-因为 MySQL 优化器在选择如何优化查询时,会根据统一信息,对每一个可以用到的索引来进行评估,以生成出一个最好的执行计划,如果同时有很多个索引都可以用于查询,就会增加 MySQL 优化器生成执行计划的时间,同样会降低查询性能。

+因为 MySQL 优化器在选择如何优化查询时,会根据统一信息,对每一个可以用到的索引来进行评估,以生成出一个最好的执行计划。如果同时有很多个索引都可以用于查询,就会增加 MySQL 优化器生成执行计划的时间,同样会降低查询性能。

### 禁止使用全文索引

@@ -175,46 +175,46 @@ decimal 类型为精准浮点数,在计算时不会丢失精度。占用空间

### 禁止给表中的每一列都建立单独的索引

-5.6 版本之前,一个 sql 只能使用到一个表中的一个索引,5.6 以后,虽然有了合并索引的优化方式,但是还是远远没有使用一个联合索引的查询方式好。

+5.6 版本之前,一个 sql 只能使用到一个表中的一个索引;5.6 以后,虽然有了合并索引的优化方式,但是还是远远没有使用一个联合索引的查询方式好。

### 每个 InnoDB 表必须有个主键

InnoDB 是一种索引组织表:数据的存储的逻辑顺序和索引的顺序是相同的。每个表都可以有多个索引,但是表的存储顺序只能有一种。

-InnoDB 是按照主键索引的顺序来组织表的

+InnoDB 是按照主键索引的顺序来组织表的。

-- 不要使用更新频繁的列作为主键,不使用多列主键(相当于联合索引)

-- 不要使用 UUID,MD5,HASH,字符串列作为主键(无法保证数据的顺序增长)

-- 主键建议使用自增 ID 值

+- 不要使用更新频繁的列作为主键,不使用多列主键(相当于联合索引)。

+- 不要使用 UUID、MD5、HASH、字符串列作为主键(无法保证数据的顺序增长)。

+- 主键建议使用自增 ID 值。

### 常见索引列建议

-- 出现在 SELECT、UPDATE、DELETE 语句的 WHERE 从句中的列

-- 包含在 ORDER BY、GROUP BY、DISTINCT 中的字段

-- 并不要将符合 1 和 2 中的字段的列都建立一个索引, 通常将 1、2 中的字段建立联合索引效果更好

-- 多表 join 的关联列

+- 出现在 SELECT、UPDATE、DELETE 语句的 WHERE 从句中的列。

+- 包含在 ORDER BY、GROUP BY、DISTINCT 中的字段。

+- 不要将符合 1 和 2 中的字段的列都建立一个索引,通常将 1、2 中的字段建立联合索引效果更好。

+- 多表 join 的关联列。

### 如何选择索引列的顺序

-建立索引的目的是:希望通过索引进行数据查找,减少随机 IO,增加查询性能 ,索引能过滤出越少的数据,则从磁盘中读入的数据也就越少。

+建立索引的目的是:希望通过索引进行数据查找,减少随机 IO,增加查询性能,索引能过滤出越少的数据,则从磁盘中读入的数据也就越少。

-- **区分度最高的列放在联合索引的最左侧:** 这是最重要的原则。区分度越高,通过索引筛选出的数据就越少,I/O 操作也就越少。计算区分度的方法是 `count(distinct column) / count(*)`。

-- **最频繁使用的列放在联合索引的左侧:** 这符合最左前缀匹配原则。将最常用的查询条件列放在最左侧,可以最大程度地利用索引。

-- **字段长度:** 字段长度对联合索引非叶子节点的影响很小,因为它存储了所有联合索引字段的值。字段长度主要影响主键和包含在其他索引中的字段的存储空间,以及这些索引的叶子节点的大小。因此,在选择联合索引列的顺序时,字段长度的优先级最低。 对于主键和包含在其他索引中的字段,选择较短的字段长度可以节省存储空间和提高 I/O 性能。

+- **区分度最高的列放在联合索引的最左侧**:这是最重要的原则。区分度越高,通过索引筛选出的数据就越少,I/O 操作也就越少。计算区分度的方法是 `count(distinct column) / count(*)`。

+- **最频繁使用的列放在联合索引的左侧**:这符合最左前缀匹配原则。将最常用的查询条件列放在最左侧,可以最大程度地利用索引。

+- **字段长度**:字段长度对联合索引非叶子节点的影响很小,因为它存储了所有联合索引字段的值。字段长度主要影响主键和包含在其他索引中的字段的存储空间,以及这些索引的叶子节点的大小。因此,在选择联合索引列的顺序时,字段长度的优先级最低。对于主键和包含在其他索引中的字段,选择较短的字段长度可以节省存储空间和提高 I/O 性能。

### 避免建立冗余索引和重复索引(增加了查询优化器生成执行计划的时间)

-- 重复索引示例:primary key(id)、index(id)、unique index(id)

-- 冗余索引示例:index(a,b,c)、index(a,b)、index(a)

+- 重复索引示例:primary key(id)、index(id)、unique index(id)。

+- 冗余索引示例:index(a,b,c)、index(a,b)、index(a)。

-### 对于频繁的查询优先考虑使用覆盖索引

+### 对于频繁的查询,优先考虑使用覆盖索引

-> 覆盖索引:就是包含了所有查询字段 (where,select,order by,group by 包含的字段) 的索引

+> 覆盖索引:就是包含了所有查询字段 (where、select、order by、group by 包含的字段) 的索引

-**覆盖索引的好处:**

+**覆盖索引的好处**:

-- **避免 InnoDB 表进行索引的二次查询,也就是回表操作:** InnoDB 是以聚集索引的顺序来存储的,对于 InnoDB 来说,二级索引在叶子节点中所保存的是行的主键信息,如果是用二级索引查询数据的话,在查找到相应的键值后,还要通过主键进行二次查询才能获取我们真实所需要的数据。而在覆盖索引中,二级索引的键值中可以获取所有的数据,避免了对主键的二次查询(回表),减少了 IO 操作,提升了查询效率。

-- **可以把随机 IO 变成顺序 IO 加快查询效率:** 由于覆盖索引是按键值的顺序存储的,对于 IO 密集型的范围查找来说,对比随机从磁盘读取每一行的数据 IO 要少的多,因此利用覆盖索引在访问时也可以把磁盘的随机读取的 IO 转变成索引查找的顺序 IO。

+- **避免 InnoDB 表进行索引的二次查询,也就是回表操作**:InnoDB 是以聚集索引的顺序来存储的,对于 InnoDB 来说,二级索引在叶子节点中所保存的是行的主键信息,如果是用二级索引查询数据的话,在查找到相应的键值后,还要通过主键进行二次查询才能获取我们真实所需要的数据。而在覆盖索引中,二级索引的键值中可以获取所有的数据,避免了对主键的二次查询(回表),减少了 IO 操作,提升了查询效率。

+- **可以把随机 IO 变成顺序 IO 加快查询效率**:由于覆盖索引是按键值的顺序存储的,对于 IO 密集型的范围查找来说,对比随机从磁盘读取每一行的数据 IO 要少的多,因此利用覆盖索引在访问时也可以把磁盘的随机读取的 IO 转变成索引查找的顺序 IO。

---

@@ -222,9 +222,9 @@ InnoDB 是按照主键索引的顺序来组织表的

**尽量避免使用外键约束**

-- 不建议使用外键约束(foreign key),但一定要在表与表之间的关联键上建立索引

-- 外键可用于保证数据的参照完整性,但建议在业务端实现

-- 外键会影响父表和子表的写操作从而降低性能

+- 不建议使用外键约束(foreign key),但一定要在表与表之间的关联键上建立索引。

+- 外键可用于保证数据的参照完整性,但建议在业务端实现。

+- 外键会影响父表和子表的写操作从而降低性能。

## 数据库 SQL 开发规范

@@ -238,7 +238,7 @@ InnoDB 是按照主键索引的顺序来组织表的

### 充分利用表上已经存在的索引

-避免使用双%号的查询条件。如:`a like '%123%'`,(如果无前置%,只有后置%,是可以用到列上的索引的)

+避免使用双%号的查询条件。如:`a like '%123%'`(如果无前置%,只有后置%,是可以用到列上的索引的)。

一个 SQL 只能利用到复合索引中的一列进行范围查询。如:有 a,b,c 列的联合索引,在查询条件中有 a 列的范围查询,则在 b,c 列上的索引将不会被用到。

@@ -248,18 +248,18 @@ InnoDB 是按照主键索引的顺序来组织表的

- `SELECT *` 会消耗更多的 CPU。

- `SELECT *` 无用字段增加网络带宽资源消耗,增加数据传输时间,尤其是大字段(如 varchar、blob、text)。

-- `SELECT *` 无法使用 MySQL 优化器覆盖索引的优化(基于 MySQL 优化器的“覆盖索引”策略又是速度极快,效率极高,业界极为推荐的查询优化方式)

-- `SELECT <字段列表>` 可减少表结构变更带来的影响、

+- `SELECT *` 无法使用 MySQL 优化器覆盖索引的优化(基于 MySQL 优化器的“覆盖索引”策略又是速度极快、效率极高、业界极为推荐的查询优化方式)。

+- `SELECT <字段列表>` 可减少表结构变更带来的影响。

### 禁止使用不含字段列表的 INSERT 语句

-如:

+**不推荐**:

```sql

insert into t values ('a','b','c');

```

-应使用:

+**推荐**:

```sql

insert into t(c1,c2,c3) values ('a','b','c');

@@ -273,7 +273,7 @@ insert into t(c1,c2,c3) values ('a','b','c');

### 避免数据类型的隐式转换

-隐式转换会导致索引失效如:

+隐式转换会导致索引失效,如:

```sql

select name,phone from customer where id = '111';

@@ -283,9 +283,9 @@ select name,phone from customer where id = '111';

### 避免使用子查询,可以把子查询优化为 join 操作

-通常子查询在 in 子句中,且子查询中为简单 SQL(不包含 union、group by、order by、limit 从句) 时,才可以把子查询转化为关联查询进行优化。

+通常子查询在 in 子句中,且子查询中为简单 SQL(不包含 union、group by、order by、limit 从句) 时,才可以把子查询转化为关联查询进行优化。

-**子查询性能差的原因:** 子查询的结果集无法使用索引,通常子查询的结果集会被存储到临时表中,不论是内存临时表还是磁盘临时表都不会存在索引,所以查询性能会受到一定的影响。特别是对于返回结果集比较大的子查询,其对查询性能的影响也就越大。由于子查询会产生大量的临时表也没有索引,所以会消耗过多的 CPU 和 IO 资源,产生大量的慢查询。

+**子查询性能差的原因**:子查询的结果集无法使用索引,通常子查询的结果集会被存储到临时表中,不论是内存临时表还是磁盘临时表都不会存在索引,所以查询性能会受到一定的影响。特别是对于返回结果集比较大的子查询,其对查询性能的影响也就越大。由于子查询会产生大量的临时表也没有索引,所以会消耗过多的 CPU 和 IO 资源,产生大量的慢查询。

### 避免使用 JOIN 关联太多的表

@@ -293,7 +293,7 @@ select name,phone from customer where id = '111';

在 MySQL 中,对于同一个 SQL 多关联(join)一个表,就会多分配一个关联缓存,如果在一个 SQL 中关联的表越多,所占用的内存也就越大。

-如果程序中大量的使用了多表关联的操作,同时 join_buffer_size 设置的也不合理的情况下,就容易造成服务器内存溢出的情况,就会影响到服务器数据库性能的稳定性。

+如果程序中大量地使用了多表关联的操作,同时 join_buffer_size 设置得也不合理,就容易造成服务器内存溢出的情况,就会影响到服务器数据库性能的稳定性。

同时对于关联操作来说,会产生临时表操作,影响查询效率,MySQL 最多允许关联 61 个表,建议不超过 5 个。

@@ -303,25 +303,25 @@ select name,phone from customer where id = '111';

### 对应同一列进行 or 判断时,使用 in 代替 or

-in 的值不要超过 500 个,in 操作可以更有效的利用索引,or 大多数情况下很少能利用到索引。

+in 的值不要超过 500 个。in 操作可以更有效的利用索引,or 大多数情况下很少能利用到索引。

### 禁止使用 order by rand() 进行随机排序

-order by rand() 会把表中所有符合条件的数据装载到内存中,然后在内存中对所有数据根据随机生成的值进行排序,并且可能会对每一行都生成一个随机值,如果满足条件的数据集非常大,就会消耗大量的 CPU 和 IO 及内存资源。

+order by rand() 会把表中所有符合条件的数据装载到内存中,然后在内存中对所有数据根据随机生成的值进行排序,并且可能会对每一行都生成一个随机值。如果满足条件的数据集非常大,就会消耗大量的 CPU 和 IO 及内存资源。

推荐在程序中获取一个随机值,然后从数据库中获取数据的方式。

### WHERE 从句中禁止对列进行函数转换和计算

-对列进行函数转换或计算时会导致无法使用索引

+对列进行函数转换或计算时会导致无法使用索引。

-**不推荐:**

+**不推荐**:

```sql

where date(create_time)='20190101'

```

-**推荐:**

+**推荐**:

```sql

where create_time >= '20190101' and create_time < '20190102'

@@ -329,43 +329,43 @@ where create_time >= '20190101' and create_time < '20190102'

### 在明显不会有重复值时使用 UNION ALL 而不是 UNION

-- UNION 会把两个结果集的所有数据放到临时表中后再进行去重操作

-- UNION ALL 不会再对结果集进行去重操作

+- UNION 会把两个结果集的所有数据放到临时表中后再进行去重操作。

+- UNION ALL 不会再对结果集进行去重操作。

### 拆分复杂的大 SQL 为多个小 SQL

-- 大 SQL 逻辑上比较复杂,需要占用大量 CPU 进行计算的 SQL

-- MySQL 中,一个 SQL 只能使用一个 CPU 进行计算

-- SQL 拆分后可以通过并行执行来提高处理效率

+- 大 SQL 逻辑上比较复杂,需要占用大量 CPU 进行计算的 SQL。

+- MySQL 中,一个 SQL 只能使用一个 CPU 进行计算。

+- SQL 拆分后可以通过并行执行来提高处理效率。

### 程序连接不同的数据库使用不同的账号,禁止跨库查询

-- 为数据库迁移和分库分表留出余地

-- 降低业务耦合度

-- 避免权限过大而产生的安全风险

+- 为数据库迁移和分库分表留出余地。

+- 降低业务耦合度。

+- 避免权限过大而产生的安全风险。

## 数据库操作行为规范

-### 超 100 万行的批量写 (UPDATE,DELETE,INSERT) 操作,要分批多次进行操作

+### 超 100 万行的批量写 (UPDATE、DELETE、INSERT) 操作,要分批多次进行操作

**大批量操作可能会造成严重的主从延迟**

-主从环境中,大批量操作可能会造成严重的主从延迟,大批量的写操作一般都需要执行一定长的时间,而只有当主库上执行完成后,才会在其他从库上执行,所以会造成主库与从库长时间的延迟情况

+主从环境中,大批量操作可能会造成严重的主从延迟,大批量的写操作一般都需要执行一定长的时间,而只有当主库上执行完成后,才会在其他从库上执行,所以会造成主库与从库长时间的延迟情况。

**binlog 日志为 row 格式时会产生大量的日志**

-大批量写操作会产生大量日志,特别是对于 row 格式二进制数据而言,由于在 row 格式中会记录每一行数据的修改,我们一次修改的数据越多,产生的日志量也就会越多,日志的传输和恢复所需要的时间也就越长,这也是造成主从延迟的一个原因

+大批量写操作会产生大量日志,特别是对于 row 格式二进制数据而言,由于在 row 格式中会记录每一行数据的修改,我们一次修改的数据越多,产生的日志量也就会越多,日志的传输和恢复所需要的时间也就越长,这也是造成主从延迟的一个原因。

**避免产生大事务操作**

大批量修改数据,一定是在一个事务中进行的,这就会造成表中大批量数据进行锁定,从而导致大量的阻塞,阻塞会对 MySQL 的性能产生非常大的影响。

-特别是长时间的阻塞会占满所有数据库的可用连接,这会使生产环境中的其他应用无法连接到数据库,因此一定要注意大批量写操作要进行分批

+特别是长时间的阻塞会占满所有数据库的可用连接,这会使生产环境中的其他应用无法连接到数据库,因此一定要注意大批量写操作要进行分批。

### 对于大表使用 pt-online-schema-change 修改表结构

-- 避免大表修改产生的主从延迟

-- 避免在对表字段进行修改时进行锁表

+- 避免大表修改产生的主从延迟。

+- 避免在对表字段进行修改时进行锁表。

对大表数据结构的修改一定要谨慎,会造成严重的锁表操作,尤其是生产环境,是不能容忍的。

@@ -373,13 +373,13 @@ pt-online-schema-change 它会首先建立一个与原表结构相同的新表

### 禁止为程序使用的账号赋予 super 权限

-- 当达到最大连接数限制时,还运行 1 个有 super 权限的用户连接

-- super 权限只能留给 DBA 处理问题的账号使用

+- 当达到最大连接数限制时,还运行 1 个有 super 权限的用户连接。

+- super 权限只能留给 DBA 处理问题的账号使用。

-### 对于程序连接数据库账号,遵循权限最小原则

+### 对于程序连接数据库账号,遵循权限最小原则

-- 程序使用数据库账号只能在一个 DB 下使用,不准跨库

-- 程序使用的账号原则上不准有 drop 权限

+- 程序使用数据库账号只能在一个 DB 下使用,不准跨库。

+- 程序使用的账号原则上不准有 drop 权限。

## 推荐阅读

diff --git a/docs/database/mysql/mysql-index.md b/docs/database/mysql/mysql-index.md

index ab0dc7f6760..afed110b9b4 100644

--- a/docs/database/mysql/mysql-index.md

+++ b/docs/database/mysql/mysql-index.md

@@ -15,31 +15,37 @@ tag:

**索引是一种用于快速查询和检索数据的数据结构,其本质可以看成是一种排序好的数据结构。**

-索引的作用就相当于书的目录。打个比方: 我们在查字典的时候,如果没有目录,那我们就只能一页一页的去找我们需要查的那个字,速度很慢。如果有目录了,我们只需要先去目录里查找字的位置,然后直接翻到那一页就行了。

+索引的作用就相当于书的目录。打个比方:我们在查字典的时候,如果没有目录,那我们就只能一页一页地去找我们需要查的那个字,速度很慢;如果有目录了,我们只需要先去目录里查找字的位置,然后直接翻到那一页就行了。

-索引底层数据结构存在很多种类型,常见的索引结构有: B 树, B+树 和 Hash、红黑树。在 MySQL 中,无论是 Innodb 还是 MyIsam,都使用了 B+树作为索引结构。

+索引底层数据结构存在很多种类型,常见的索引结构有:B 树、 B+ 树 和 Hash、红黑树。在 MySQL 中,无论是 Innodb 还是 MyISAM,都使用了 B+ 树作为索引结构。

## 索引的优缺点

-**优点**:

+**索引的优点:**

-- 使用索引可以大大加快数据的检索速度(大大减少检索的数据量), 减少 IO 次数,这也是创建索引的最主要的原因。

-- 通过创建唯一性索引,可以保证数据库表中每一行数据的唯一性。

+1. **查询速度起飞 (主要目的)**:通过索引,数据库可以**大幅减少需要扫描的数据量**,直接定位到符合条件的记录,从而显著加快数据检索速度,减少磁盘 I/O 次数。

+2. **保证数据唯一性**:通过创建**唯一索引 (Unique Index)**,可以确保表中的某一列(或几列组合)的值是独一无二的,比如用户 ID、邮箱等。主键本身就是一种唯一索引。

+3. **加速排序和分组**:如果查询中的 ORDER BY 或 GROUP BY 子句涉及的列建有索引,数据库往往可以直接利用索引已经排好序的特性,避免额外的排序操作,从而提升性能。

-**缺点**:

+**索引的缺点:**

+

+1. **创建和维护耗时**:创建索引本身需要时间,特别是对大表操作时。更重要的是,当对表中的数据进行**增、删、改 (DML 操作)** 时,不仅要操作数据本身,相关的索引也必须动态更新和维护,这会**降低这些 DML 操作的执行效率**。

+2. **占用存储空间**:索引本质上也是一种数据结构,需要以物理文件(或内存结构)的形式存储,因此会**额外占用一定的磁盘空间**。索引越多、越大,占用的空间也就越多。

+3. **可能被误用或失效**:如果索引设计不当,或者查询语句写得不好,数据库优化器可能不会选择使用索引(或者选错索引),反而导致性能下降。

-- 创建索引和维护索引需要耗费许多时间。当对表中的数据进行增删改的时候,如果数据有索引,那么索引也需要动态的修改,会降低 SQL 执行效率。

-- 索引需要使用物理文件存储,也会耗费一定空间。

+**那么,用了索引就一定能提高查询性能吗?**

-但是,**使用索引一定能提高查询性能吗?**

+**不一定。** 大多数情况下,合理使用索引确实比全表扫描快得多。但也有例外:

-大多数情况下,索引查询都是比全表扫描要快的。但是如果数据库的数据量不大,那么使用索引也不一定能够带来很大提升。

+- **数据量太小**:如果表里的数据非常少(比如就几百条),全表扫描可能比通过索引查找更快,因为走索引本身也有开销。

+- **查询结果集占比过大**:如果要查询的数据占了整张表的大部分(比如超过 20%-30%),优化器可能会认为全表扫描更划算,因为通过索引多次回表(随机 I/O)的成本可能高于一次顺序的全表扫描。

+- **索引维护不当或统计信息过时**:导致优化器做出错误判断。

## 索引底层数据结构选型

### Hash 表

-哈希表是键值对的集合,通过键(key)即可快速取出对应的值(value),因此哈希表可以快速检索数据(接近 O(1))。

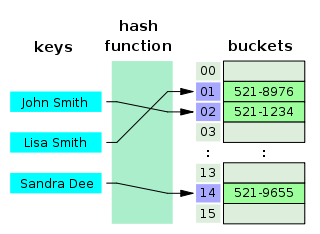

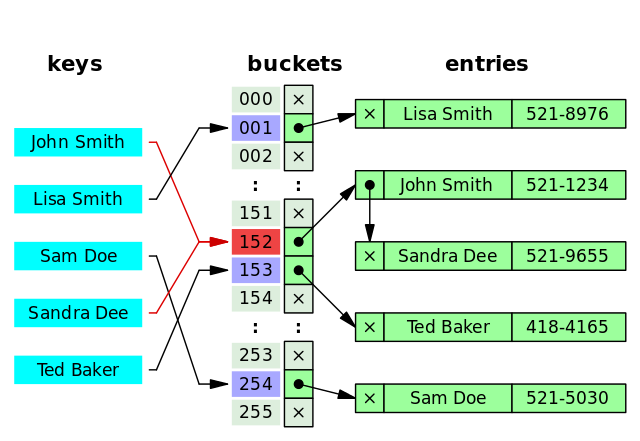

+哈希表是键值对的集合,通过键(key)即可快速取出对应的值(value),因此哈希表可以快速检索数据(接近 O(1))。

**为何能够通过 key 快速取出 value 呢?** 原因在于 **哈希算法**(也叫散列算法)。通过哈希算法,我们可以快速找到 key 对应的 index,找到了 index 也就找到了对应的 value。

@@ -50,7 +56,7 @@ index = hash % array_size

-但是!哈希算法有个 **Hash 冲突** 问题,也就是说多个不同的 key 最后得到的 index 相同。通常情况下,我们常用的解决办法是 **链地址法**。链地址法就是将哈希冲突数据存放在链表中。就比如 JDK1.8 之前 `HashMap` 就是通过链地址法来解决哈希冲突的。不过,JDK1.8 以后`HashMap`为了减少链表过长的时候搜索时间过长引入了红黑树。

+但是!哈希算法有个 **Hash 冲突** 问题,也就是说多个不同的 key 最后得到的 index 相同。通常情况下,我们常用的解决办法是 **链地址法**。链地址法就是将哈希冲突数据存放在链表中。就比如 JDK1.8 之前 `HashMap` 就是通过链地址法来解决哈希冲突的。不过,JDK1.8 以后`HashMap`为了提高链表过长时的搜索效率,引入了红黑树。

@@ -60,15 +66,15 @@ MySQL 的 InnoDB 存储引擎不直接支持常规的哈希索引,但是,Inn

既然哈希表这么快,**为什么 MySQL 没有使用其作为索引的数据结构呢?** 主要是因为 Hash 索引不支持顺序和范围查询。假如我们要对表中的数据进行排序或者进行范围查询,那 Hash 索引可就不行了。并且,每次 IO 只能取一个。

-试想一种情况:

+试想一种情况:

```java

SELECT * FROM tb1 WHERE id < 500;

```

-在这种范围查询中,优势非常大,直接遍历比 500 小的叶子节点就够了。而 Hash 索引是根据 hash 算法来定位的,难不成还要把 1 - 499 的数据,每个都进行一次 hash 计算来定位吗?这就是 Hash 最大的缺点了。

+在这种范围查询中,优势非常大,直接遍历比 500 小的叶子节点就够了。而 Hash 索引是根据 hash 算法来定位的,难不成还要把 1 - 499 的数据,每个都进行一次 hash 计算来定位吗?这就是 Hash 最大的缺点了。

-### 二叉查找树(BST)

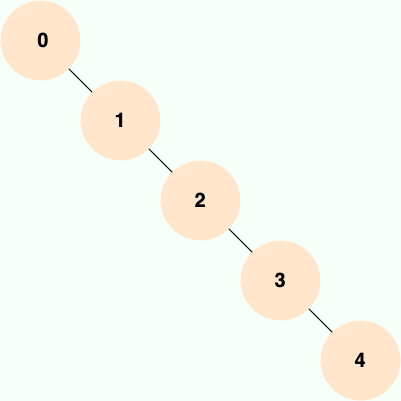

+### 二叉查找树(BST)

二叉查找树(Binary Search Tree)是一种基于二叉树的数据结构,它具有以下特点:

@@ -76,7 +82,7 @@ SELECT * FROM tb1 WHERE id < 500;

2. 右子树所有节点的值均大于根节点的值。

3. 左右子树也分别为二叉查找树。

-当二叉查找树是平衡的时候,也就是树的每个节点的左右子树深度相差不超过 1 的时候,查询的时间复杂度为 O(log2(N)),具有比较高的效率。然而,当二叉查找树不平衡时,例如在最坏情况下(有序插入节点),树会退化成线性链表(也被称为斜树),导致查询效率急剧下降,时间复杂退化为 O(N)。

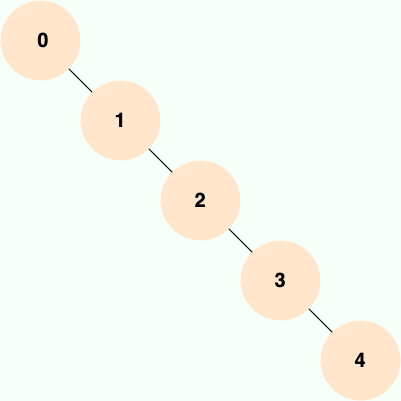

+当二叉查找树是平衡的时候,也就是树的每个节点的左右子树深度相差不超过 1 的时候,查询的时间复杂度为 O(log2(N)),具有比较高的效率。然而,当二叉查找树不平衡时,例如在最坏情况下(有序插入节点),树会退化成线性链表(也被称为斜树),导致查询效率急剧下降,时间复杂退化为 O(N)。

@@ -92,7 +98,7 @@ AVL 树是计算机科学中最早被发明的自平衡二叉查找树,它的

AVL 树采用了旋转操作来保持平衡。主要有四种旋转操作:LL 旋转、RR 旋转、LR 旋转和 RL 旋转。其中 LL 旋转和 RR 旋转分别用于处理左左和右右失衡,而 LR 旋转和 RL 旋转则用于处理左右和右左失衡。

-由于 AVL 树需要频繁地进行旋转操作来保持平衡,因此会有较大的计算开销进而降低了数据库写操作的性能。并且, 在使用 AVL 树时,每个树节点仅存储一个数据,而每次进行磁盘 IO 时只能读取一个节点的数据,如果需要查询的数据分布在多个节点上,那么就需要进行多次磁盘 IO。 **磁盘 IO 是一项耗时的操作,在设计数据库索引时,我们需要优先考虑如何最大限度地减少磁盘 IO 操作的次数。**

+由于 AVL 树需要频繁地进行旋转操作来保持平衡,因此会有较大的计算开销进而降低了数据库写操作的性能。并且, 在使用 AVL 树时,每个树节点仅存储一个数据,而每次进行磁盘 IO 时只能读取一个节点的数据,如果需要查询的数据分布在多个节点上,那么就需要进行多次磁盘 IO。**磁盘 IO 是一项耗时的操作,在设计数据库索引时,我们需要优先考虑如何最大限度地减少磁盘 IO 操作的次数。**

实际应用中,AVL 树使用的并不多。

@@ -112,26 +118,26 @@ AVL 树采用了旋转操作来保持平衡。主要有四种旋转操作:LL

**红黑树的应用还是比较广泛的,TreeMap、TreeSet 以及 JDK1.8 的 HashMap 底层都用到了红黑树。对于数据在内存中的这种情况来说,红黑树的表现是非常优异的。**

-### B 树& B+树

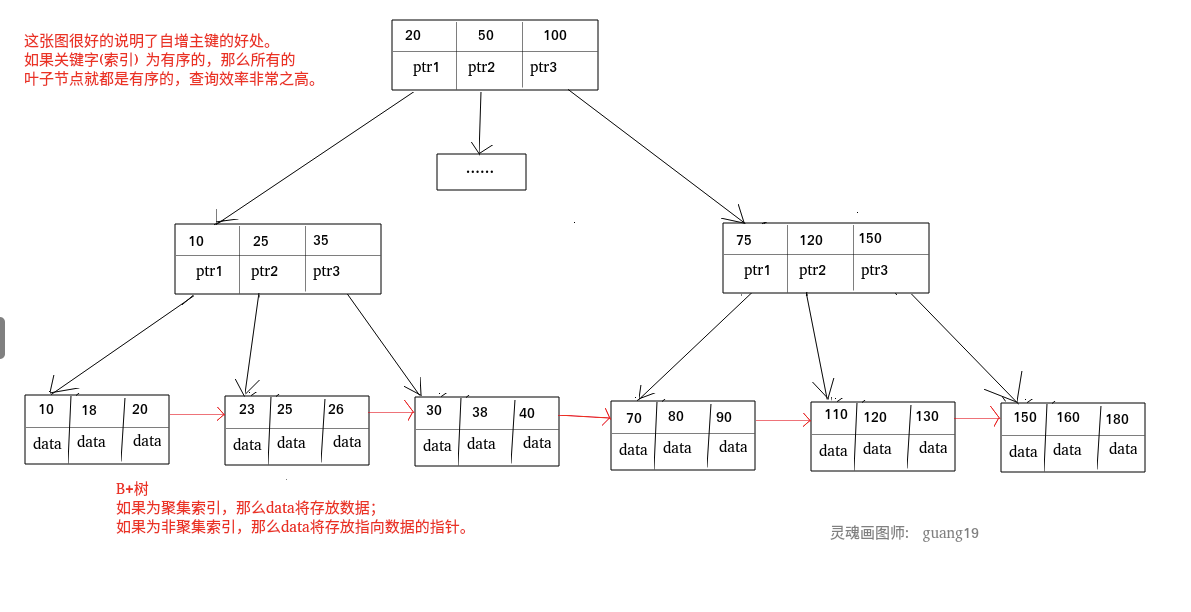

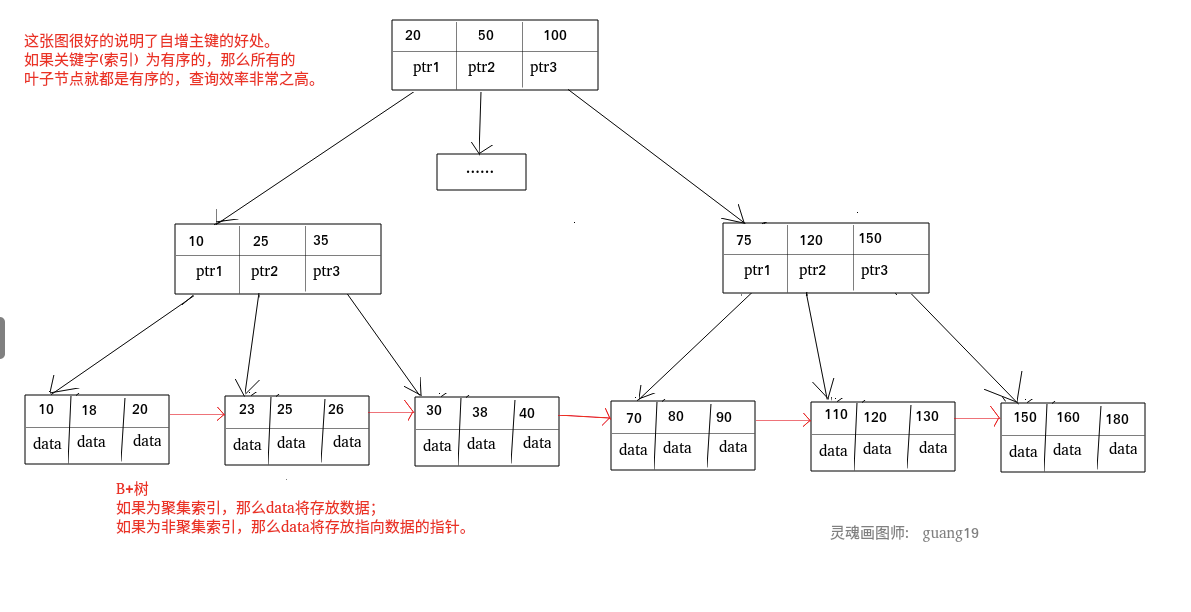

+### B 树& B+ 树

-B 树也称 B-树,全称为 **多路平衡查找树** ,B+ 树是 B 树的一种变体。B 树和 B+树中的 B 是 `Balanced` (平衡)的意思。

+B 树也称 B- 树,全称为 **多路平衡查找树**,B+ 树是 B 树的一种变体。B 树和 B+ 树中的 B 是 `Balanced`(平衡)的意思。

目前大部分数据库系统及文件系统都采用 B-Tree 或其变种 B+Tree 作为索引结构。

-**B 树& B+树两者有何异同呢?**

+**B 树& B+ 树两者有何异同呢?**

-- B 树的所有节点既存放键(key) 也存放数据(data),而 B+树只有叶子节点存放 key 和 data,其他内节点只存放 key。

-- B 树的叶子节点都是独立的;B+树的叶子节点有一条引用链指向与它相邻的叶子节点。

-- B 树的检索的过程相当于对范围内的每个节点的关键字做二分查找,可能还没有到达叶子节点,检索就结束了。而 B+树的检索效率就很稳定了,任何查找都是从根节点到叶子节点的过程,叶子节点的顺序检索很明显。

-- 在 B 树中进行范围查询时,首先找到要查找的下限,然后对 B 树进行中序遍历,直到找到查找的上限;而 B+树的范围查询,只需要对链表进行遍历即可。

+- B 树的所有节点既存放键(key)也存放数据(data),而 B+ 树只有叶子节点存放 key 和 data,其他内节点只存放 key。

+- B 树的叶子节点都是独立的;B+ 树的叶子节点有一条引用链指向与它相邻的叶子节点。

+- B 树的检索的过程相当于对范围内的每个节点的关键字做二分查找,可能还没有到达叶子节点,检索就结束了。而 B+ 树的检索效率就很稳定了,任何查找都是从根节点到叶子节点的过程,叶子节点的顺序检索很明显。

+- 在 B 树中进行范围查询时,首先找到要查找的下限,然后对 B 树进行中序遍历,直到找到查找的上限;而 B+ 树的范围查询,只需要对链表进行遍历即可。

-综上,B+树与 B 树相比,具备更少的 IO 次数、更稳定的查询效率和更适于范围查询这些优势。

+综上,B+ 树与 B 树相比,具备更少的 IO 次数、更稳定的查询效率和更适于范围查询这些优势。

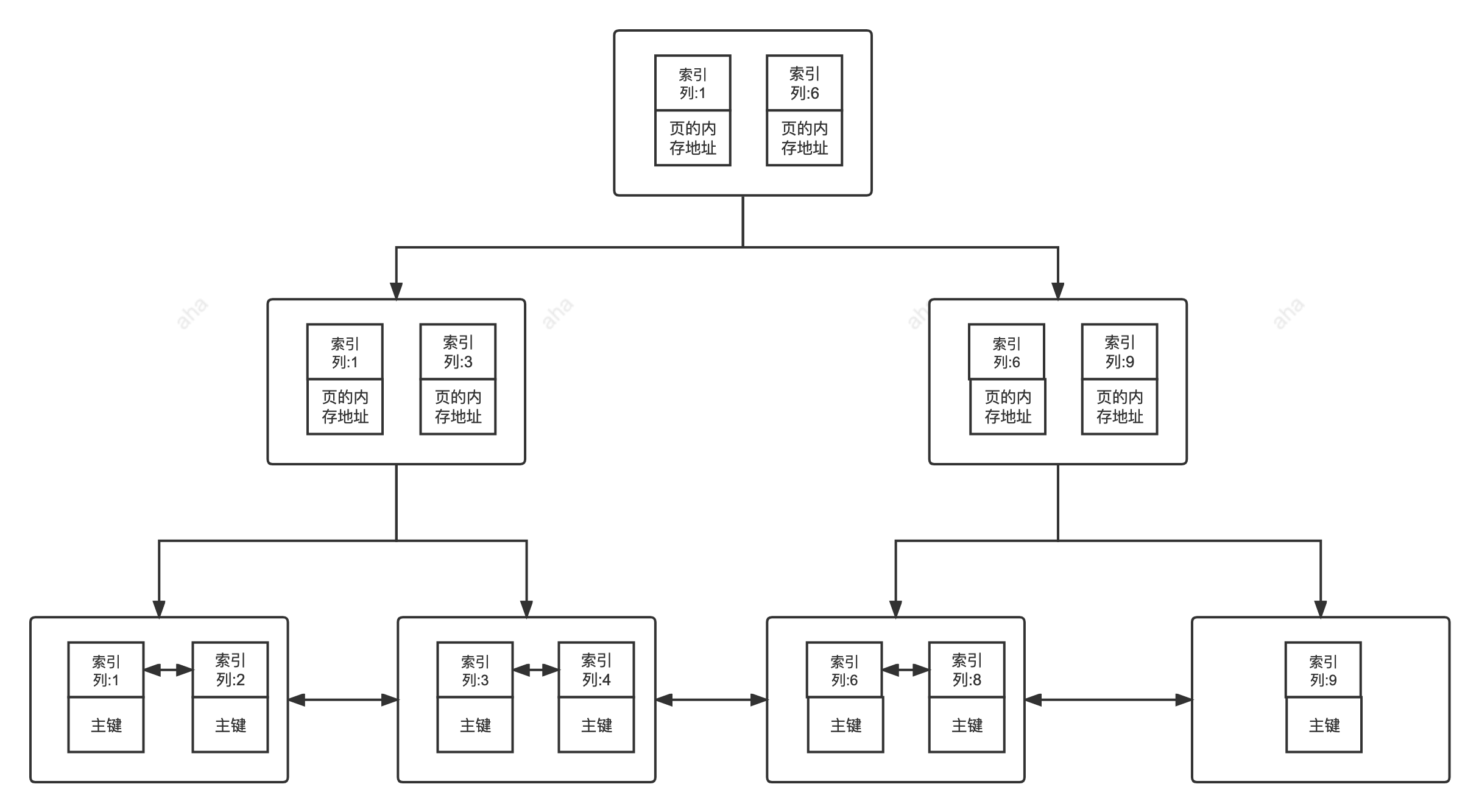

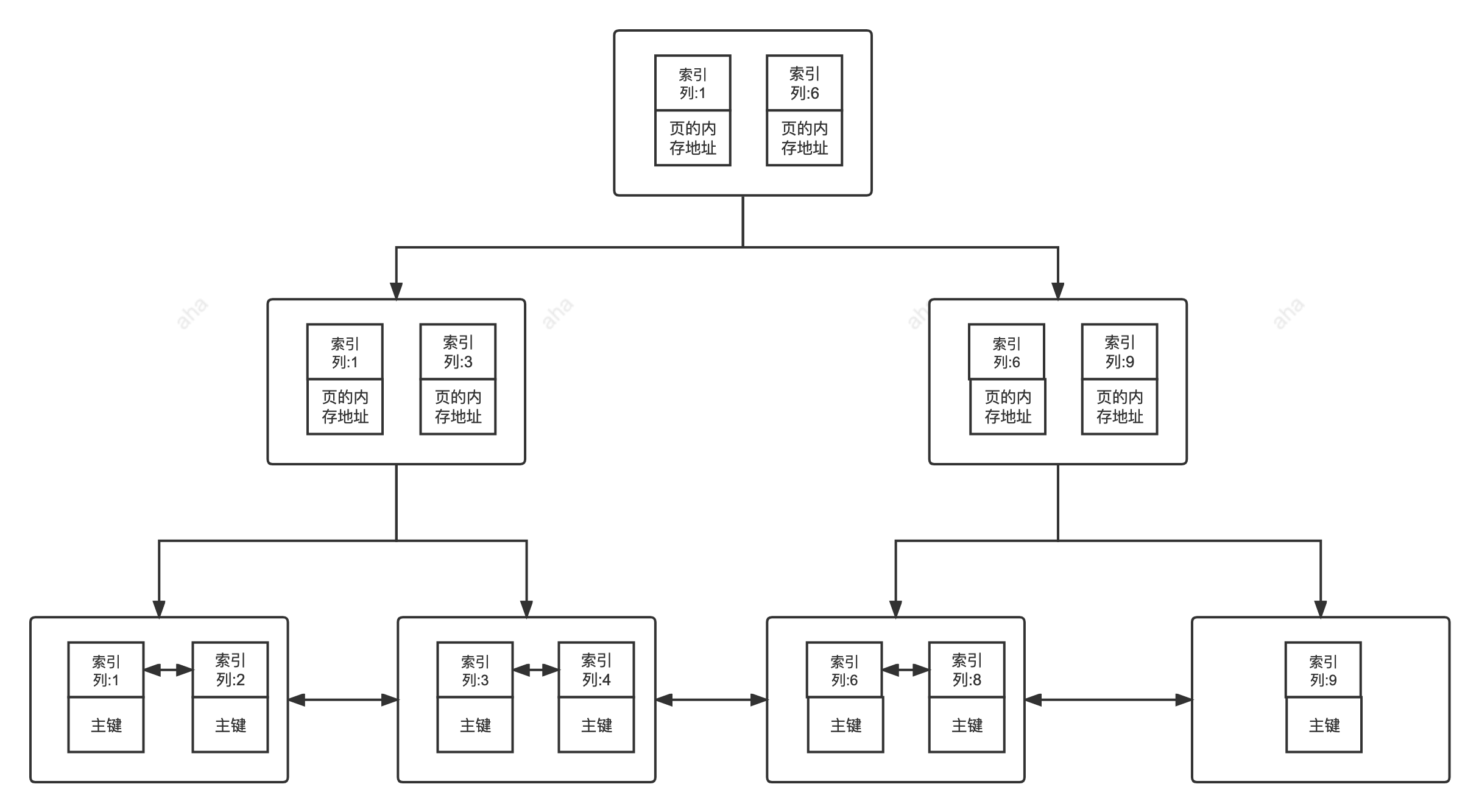

在 MySQL 中,MyISAM 引擎和 InnoDB 引擎都是使用 B+Tree 作为索引结构,但是,两者的实现方式不太一样。(下面的内容整理自《Java 工程师修炼之道》)

> MyISAM 引擎中,B+Tree 叶节点的 data 域存放的是数据记录的地址。在索引检索的时候,首先按照 B+Tree 搜索算法搜索索引,如果指定的 Key 存在,则取出其 data 域的值,然后以 data 域的值为地址读取相应的数据记录。这被称为“**非聚簇索引(非聚集索引)**”。

>

-> InnoDB 引擎中,其数据文件本身就是索引文件。相比 MyISAM,索引文件和数据文件是分离的,其表数据文件本身就是按 B+Tree 组织的一个索引结构,树的叶节点 data 域保存了完整的数据记录。这个索引的 key 是数据表的主键,因此 InnoDB 表数据文件本身就是主索引。这被称为“**聚簇索引(聚集索引)**”,而其余的索引都作为 **辅助索引** ,辅助索引的 data 域存储相应记录主键的值而不是地址,这也是和 MyISAM 不同的地方。在根据主索引搜索时,直接找到 key 所在的节点即可取出数据;在根据辅助索引查找时,则需要先取出主键的值,再走一遍主索引。 因此,在设计表的时候,不建议使用过长的字段作为主键,也不建议使用非单调的字段作为主键,这样会造成主索引频繁分裂。

+> InnoDB 引擎中,其数据文件本身就是索引文件。相比 MyISAM,索引文件和数据文件是分离的,其表数据文件本身就是按 B+Tree 组织的一个索引结构,树的叶节点 data 域保存了完整的数据记录。这个索引的 key 是数据表的主键,因此 InnoDB 表数据文件本身就是主索引。这被称为“**聚簇索引(聚集索引)**”,而其余的索引都作为 **辅助索引**,辅助索引的 data 域存储相应记录主键的值而不是地址,这也是和 MyISAM 不同的地方。在根据主索引搜索时,直接找到 key 所在的节点即可取出数据;在根据辅助索引查找时,则需要先取出主键的值,再走一遍主索引。 因此,在设计表的时候,不建议使用过长的字段作为主键,也不建议使用非单调的字段作为主键,这样会造成主索引频繁分裂。

## 索引类型总结

@@ -140,12 +146,12 @@ B 树也称 B-树,全称为 **多路平衡查找树** ,B+ 树是 B 树的一

- BTree 索引:MySQL 里默认和最常用的索引类型。只有叶子节点存储 value,非叶子节点只有指针和 key。存储引擎 MyISAM 和 InnoDB 实现 BTree 索引都是使用 B+Tree,但二者实现方式不一样(前面已经介绍了)。

- 哈希索引:类似键值对的形式,一次即可定位。

- RTree 索引:一般不会使用,仅支持 geometry 数据类型,优势在于范围查找,效率较低,通常使用搜索引擎如 ElasticSearch 代替。

-- 全文索引:对文本的内容进行分词,进行搜索。目前只有 `CHAR`、`VARCHAR` ,`TEXT` 列上可以创建全文索引。一般不会使用,效率较低,通常使用搜索引擎如 ElasticSearch 代替。

+- 全文索引:对文本的内容进行分词,进行搜索。目前只有 `CHAR`、`VARCHAR`、`TEXT` 列上可以创建全文索引。一般不会使用,效率较低,通常使用搜索引擎如 ElasticSearch 代替。

按照底层存储方式角度划分:

- 聚簇索引(聚集索引):索引结构和数据一起存放的索引,InnoDB 中的主键索引就属于聚簇索引。

-- 非聚簇索引(非聚集索引):索引结构和数据分开存放的索引,二级索引(辅助索引)就属于非聚簇索引。MySQL 的 MyISAM 引擎,不管主键还是非主键,使用的都是非聚簇索引。

+- 非聚簇索引(非聚集索引):索引结构和数据分开存放的索引,二级索引(辅助索引)就属于非聚簇索引。MySQL 的 MyISAM 引擎,不管主键还是非主键,使用的都是非聚簇索引。

按照应用维度划分:

@@ -154,7 +160,7 @@ B 树也称 B-树,全称为 **多路平衡查找树** ,B+ 树是 B 树的一

- 唯一索引:加速查询 + 列值唯一(可以有 NULL)。

- 覆盖索引:一个索引包含(或者说覆盖)所有需要查询的字段的值。

- 联合索引:多列值组成一个索引,专门用于组合搜索,其效率大于索引合并。

-- 全文索引:对文本的内容进行分词,进行搜索。目前只有 `CHAR`、`VARCHAR` ,`TEXT` 列上可以创建全文索引。一般不会使用,效率较低,通常使用搜索引擎如 ElasticSearch 代替。

+- 全文索引:对文本的内容进行分词,进行搜索。目前只有 `CHAR`、`VARCHAR`、`TEXT` 列上可以创建全文索引。一般不会使用,效率较低,通常使用搜索引擎如 ElasticSearch 代替。

- 前缀索引:对文本的前几个字符创建索引,相比普通索引建立的数据更小,因为只取前几个字符。

MySQL 8.x 中实现的索引新特性:

@@ -163,7 +169,7 @@ MySQL 8.x 中实现的索引新特性:

- 降序索引:之前的版本就支持通过 desc 来指定索引为降序,但实际上创建的仍然是常规的升序索引。直到 MySQL 8.x 版本才开始真正支持降序索引。另外,在 MySQL 8.x 版本中,不再对 GROUP BY 语句进行隐式排序。

- 函数索引:从 MySQL 8.0.13 版本开始支持在索引中使用函数或者表达式的值,也就是在索引中可以包含函数或者表达式。

-## 主键索引(Primary Key)

+## 主键索引(Primary Key)

数据表的主键列使用的就是主键索引。

@@ -177,16 +183,16 @@ MySQL 8.x 中实现的索引新特性:

二级索引(Secondary Index)的叶子节点存储的数据是主键的值,也就是说,通过二级索引可以定位主键的位置,二级索引又称为辅助索引/非主键索引。

-唯一索引,普通索引,前缀索引等索引都属于二级索引。

+唯一索引、普通索引、前缀索引等索引都属于二级索引。

-PS: 不懂的同学可以暂存疑,慢慢往下看,后面会有答案的,也可以自行搜索。

+PS:不懂的同学可以暂存疑,慢慢往下看,后面会有答案的,也可以自行搜索。

-1. **唯一索引(Unique Key)**:唯一索引也是一种约束。唯一索引的属性列不能出现重复的数据,但是允许数据为 NULL,一张表允许创建多个唯一索引。 建立唯一索引的目的大部分时候都是为了该属性列的数据的唯一性,而不是为了查询效率。

-2. **普通索引(Index)**:普通索引的唯一作用就是为了快速查询数据,一张表允许创建多个普通索引,并允许数据重复和 NULL。

-3. **前缀索引(Prefix)**:前缀索引只适用于字符串类型的数据。前缀索引是对文本的前几个字符创建索引,相比普通索引建立的数据更小,因为只取前几个字符。

-4. **全文索引(Full Text)**:全文索引主要是为了检索大文本数据中的关键字的信息,是目前搜索引擎数据库使用的一种技术。Mysql5.6 之前只有 MYISAM 引擎支持全文索引,5.6 之后 InnoDB 也支持了全文索引。

+1. **唯一索引(Unique Key)**:唯一索引也是一种约束。唯一索引的属性列不能出现重复的数据,但是允许数据为 NULL,一张表允许创建多个唯一索引。 建立唯一索引的目的大部分时候都是为了该属性列的数据的唯一性,而不是为了查询效率。

+2. **普通索引(Index)**:普通索引的唯一作用就是为了快速查询数据。一张表允许创建多个普通索引,并允许数据重复和 NULL。

+3. **前缀索引(Prefix)**:前缀索引只适用于字符串类型的数据。前缀索引是对文本的前几个字符创建索引,相比普通索引建立的数据更小,因为只取前几个字符。

+4. **全文索引(Full Text)**:全文索引主要是为了检索大文本数据中的关键字的信息,是目前搜索引擎数据库使用的一种技术。Mysql5.6 之前只有 MyISAM 引擎支持全文索引,5.6 之后 InnoDB 也支持了全文索引。

-二级索引:

+二级索引:

@@ -198,25 +204,25 @@ PS: 不懂的同学可以暂存疑,慢慢往下看,后面会有答案的,

聚簇索引(Clustered Index)即索引结构和数据一起存放的索引,并不是一种单独的索引类型。InnoDB 中的主键索引就属于聚簇索引。

-在 MySQL 中,InnoDB 引擎的表的 `.ibd`文件就包含了该表的索引和数据,对于 InnoDB 引擎表来说,该表的索引(B+树)的每个非叶子节点存储索引,叶子节点存储索引和索引对应的数据。

+在 MySQL 中,InnoDB 引擎的表的 `.ibd`文件就包含了该表的索引和数据,对于 InnoDB 引擎表来说,该表的索引(B+ 树)的每个非叶子节点存储索引,叶子节点存储索引和索引对应的数据。

#### 聚簇索引的优缺点

**优点**:

-- **查询速度非常快**:聚簇索引的查询速度非常的快,因为整个 B+树本身就是一颗多叉平衡树,叶子节点也都是有序的,定位到索引的节点,就相当于定位到了数据。相比于非聚簇索引, 聚簇索引少了一次读取数据的 IO 操作。

+- **查询速度非常快**:聚簇索引的查询速度非常的快,因为整个 B+ 树本身就是一颗多叉平衡树,叶子节点也都是有序的,定位到索引的节点,就相当于定位到了数据。相比于非聚簇索引, 聚簇索引少了一次读取数据的 IO 操作。

- **对排序查找和范围查找优化**:聚簇索引对于主键的排序查找和范围查找速度非常快。

**缺点**:

-- **依赖于有序的数据**:因为 B+树是多路平衡树,如果索引的数据不是有序的,那么就需要在插入时排序,如果数据是整型还好,否则类似于字符串或 UUID 这种又长又难比较的数据,插入或查找的速度肯定比较慢。

+- **依赖于有序的数据**:因为 B+ 树是多路平衡树,如果索引的数据不是有序的,那么就需要在插入时排序,如果数据是整型还好,否则类似于字符串或 UUID 这种又长又难比较的数据,插入或查找的速度肯定比较慢。

- **更新代价大**:如果对索引列的数据被修改时,那么对应的索引也将会被修改,而且聚簇索引的叶子节点还存放着数据,修改代价肯定是较大的,所以对于主键索引来说,主键一般都是不可被修改的。

### 非聚簇索引(非聚集索引)

#### 非聚簇索引介绍

-非聚簇索引(Non-Clustered Index)即索引结构和数据分开存放的索引,并不是一种单独的索引类型。二级索引(辅助索引)就属于非聚簇索引。MySQL 的 MyISAM 引擎,不管主键还是非主键,使用的都是非聚簇索引。

+非聚簇索引(Non-Clustered Index)即索引结构和数据分开存放的索引,并不是一种单独的索引类型。二级索引(辅助索引)就属于非聚簇索引。MySQL 的 MyISAM 引擎,不管主键还是非主键,使用的都是非聚簇索引。

非聚簇索引的叶子节点并不一定存放数据的指针,因为二级索引的叶子节点就存放的是主键,根据主键再回表查数据。

@@ -224,22 +230,22 @@ PS: 不懂的同学可以暂存疑,慢慢往下看,后面会有答案的,

**优点**:

-更新代价比聚簇索引要小 。非聚簇索引的更新代价就没有聚簇索引那么大了,非聚簇索引的叶子节点是不存放数据的。

+更新代价比聚簇索引要小。非聚簇索引的更新代价就没有聚簇索引那么大了,非聚簇索引的叶子节点是不存放数据的。

**缺点**:

-- **依赖于有序的数据**:跟聚簇索引一样,非聚簇索引也依赖于有序的数据

-- **可能会二次查询(回表)**:这应该是非聚簇索引最大的缺点了。 当查到索引对应的指针或主键后,可能还需要根据指针或主键再到数据文件或表中查询。

+- **依赖于有序的数据**:跟聚簇索引一样,非聚簇索引也依赖于有序的数据。

+- **可能会二次查询(回表)**:这应该是非聚簇索引最大的缺点了。当查到索引对应的指针或主键后,可能还需要根据指针或主键再到数据文件或表中查询。

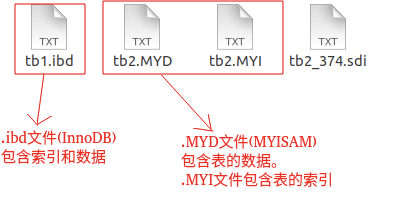

-这是 MySQL 的表的文件截图:

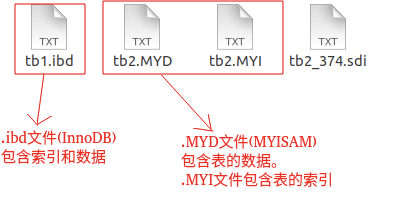

+这是 MySQL 的表的文件截图:

-聚簇索引和非聚簇索引:

+聚簇索引和非聚簇索引:

-#### 非聚簇索引一定回表查询吗(覆盖索引)?

+#### 非聚簇索引一定回表查询吗(覆盖索引)?

**非聚簇索引不一定回表查询。**

@@ -251,7 +257,7 @@ PS: 不懂的同学可以暂存疑,慢慢往下看,后面会有答案的,

那么这个索引的 key 本身就是 name,查到对应的 name 直接返回就行了,无需回表查询。

-即使是 MYISAM 也是这样,虽然 MYISAM 的主键索引确实需要回表,因为它的主键索引的叶子节点存放的是指针。但是!**如果 SQL 查的就是主键呢?**

+即使是 MyISAM 也是这样,虽然 MyISAM 的主键索引确实需要回表,因为它的主键索引的叶子节点存放的是指针。但是!**如果 SQL 查的就是主键呢?**

```sql

SELECT id FROM table WHERE id=1;

@@ -263,7 +269,7 @@ SELECT id FROM table WHERE id=1;

### 覆盖索引

-如果一个索引包含(或者说覆盖)所有需要查询的字段的值,我们就称之为 **覆盖索引(Covering Index)** 。

+如果一个索引包含(或者说覆盖)所有需要查询的字段的值,我们就称之为 **覆盖索引(Covering Index)**。

在 InnoDB 存储引擎中,非主键索引的叶子节点包含的是主键的值。这意味着,当使用非主键索引进行查询时,数据库会先找到对应的主键值,然后再通过主键索引来定位和检索完整的行数据。这个过程被称为“回表”。

@@ -276,7 +282,7 @@ SELECT id FROM table WHERE id=1;

我们这里简单演示一下覆盖索引的效果。

-1、创建一个名为 `cus_order` 的表,来实际测试一下这种排序方式。为了测试方便, `cus_order` 这张表只有 `id`、`score`、`name`这 3 个字段。

+1、创建一个名为 `cus_order` 的表,来实际测试一下这种排序方式。为了测试方便,`cus_order` 这张表只有 `id`、`score`、`name` 这 3 个字段。

```sql

CREATE TABLE `cus_order` (

@@ -320,7 +326,7 @@ CALL BatchinsertDataToCusOder(1, 1000000); # 插入100w+的随机数据

SELECT `score`,`name` FROM `cus_order` ORDER BY `score` DESC;

```

-使用 `EXPLAIN` 命令分析这条 SQL 语句,通过 `Extra` 这一列的 `Using filesort` ,我们发现是没有用到覆盖索引的。

+使用 `EXPLAIN` 命令分析这条 SQL 语句,通过 `Extra` 这一列的 `Using filesort`,我们发现是没有用到覆盖索引的。

@@ -336,7 +342,7 @@ ALTER TABLE `cus_order` ADD INDEX id_score_name(score, name);

-通过 `Extra` 这一列的 `Using index` ,说明这条 SQL 语句成功使用了覆盖索引。

+通过 `Extra` 这一列的 `Using index`,说明这条 SQL 语句成功使用了覆盖索引。

关于 `EXPLAIN` 命令的详细介绍请看:[MySQL 执行计划分析](./mysql-query-execution-plan.md)这篇文章。

@@ -356,13 +362,13 @@ ALTER TABLE `cus_order` ADD INDEX id_score_name(score, name);

最左匹配原则会一直向右匹配,直到遇到范围查询(如 >、<)为止。对于 >=、<=、BETWEEN 以及前缀匹配 LIKE 的范围查询,不会停止匹配(相关阅读:[联合索引的最左匹配原则全网都在说的一个错误结论](https://mp.weixin.qq.com/s/8qemhRg5MgXs1So5YCv0fQ))。

-假设有一个联合索引`(column1, column2, column3)`,其从左到右的所有前缀为`(column1)`、`(column1, column2)`、`(column1, column2, column3)`(创建 1 个联合索引相当于创建了 3 个索引),包含这些列的所有查询都会走索引而不会全表扫描。

+假设有一个联合索引 `(column1, column2, column3)`,其从左到右的所有前缀为 `(column1)`、`(column1, column2)`、`(column1, column2, column3)`(创建 1 个联合索引相当于创建了 3 个索引),包含这些列的所有查询都会走索引而不会全表扫描。

我们在使用联合索引时,可以将区分度高的字段放在最左边,这也可以过滤更多数据。

我们这里简单演示一下最左前缀匹配的效果。

-1、创建一个名为 `student` 的表,这张表只有 `id`、`name`、`class`这 3 个字段。

+1、创建一个名为 `student` 的表,这张表只有 `id`、`name`、`class` 这 3 个字段。

```sql

CREATE TABLE `student` (

@@ -386,21 +392,22 @@ EXPLAIN SELECT * FROM student WHERE name = 'Anne Henry' AND class = 'lIrm08RYVk'

SELECT * FROM student WHERE class = 'lIrm08RYVk';

```

-再来看一个常见的面试题:如果有索引 `联合索引(a,b,c)`,查询 `a=1 AND c=1`会走索引么?`c=1` 呢?`b=1 AND c=1`呢?

+再来看一个常见的面试题:如果有索引 `联合索引(a,b,c)`,查询 `a=1 AND c=1` 会走索引么?`c=1` 呢?`b=1 AND c=1` 呢? `b = 1 AND a = 1 AND c = 1` 呢?

先不要往下看答案,给自己 3 分钟时间想一想。

1. 查询 `a=1 AND c=1`:根据最左前缀匹配原则,查询可以使用索引的前缀部分。因此,该查询仅在 `a=1` 上使用索引,然后对结果进行 `c=1` 的过滤。

-2. 查询 `c=1` :由于查询中不包含最左列 `a`,根据最左前缀匹配原则,整个索引都无法被使用。

-3. 查询`b=1 AND c=1`:和第二种一样的情况,整个索引都不会使用。

+2. 查询 `c=1`:由于查询中不包含最左列 `a`,根据最左前缀匹配原则,整个索引都无法被使用。

+3. 查询 `b=1 AND c=1`:和第二种一样的情况,整个索引都不会使用。

+4. 查询 `b=1 AND a=1 AND c=1`:这个查询是可以用到索引的。查询优化器分析 SQL 语句时,对于联合索引,会对查询条件进行重排序,以便用到索引。会将 `b=1` 和 `a=1` 的条件进行重排序,变成 `a=1 AND b=1 AND c=1`。

MySQL 8.0.13 版本引入了索引跳跃扫描(Index Skip Scan,简称 ISS),它可以在某些索引查询场景下提高查询效率。在没有 ISS 之前,不满足最左前缀匹配原则的联合索引查询中会执行全表扫描。而 ISS 允许 MySQL 在某些情况下避免全表扫描,即使查询条件不符合最左前缀。不过,这个功能比较鸡肋, 和 Oracle 中的没法比,MySQL 8.0.31 还报告了一个 bug:[Bug #109145 Using index for skip scan cause incorrect result](https://bugs.mysql.com/bug.php?id=109145)(后续版本已经修复)。个人建议知道有这个东西就好,不需要深究,实际项目也不一定能用上。

## 索引下推

-**索引下推(Index Condition Pushdown,简称 ICP)** 是 **MySQL 5.6** 版本中提供的一项索引优化功能,它允许存储引擎在索引遍历过程中,执行部分 `WHERE`字句的判断条件,直接过滤掉不满足条件的记录,从而减少回表次数,提高查询效率。

+**索引下推(Index Condition Pushdown,简称 ICP)** 是 **MySQL 5.6** 版本中提供的一项索引优化功能,它允许存储引擎在索引遍历过程中,执行部分 `WHERE` 字句的判断条件,直接过滤掉不满足条件的记录,从而减少回表次数,提高查询效率。

-假设我们有一个名为 `user` 的表,其中包含 `id`, `username`, `zipcode`和 `birthdate` 4 个字段,创建了联合索引`(zipcode, birthdate)`。

+假设我们有一个名为 `user` 的表,其中包含 `id`、`username`、`zipcode` 和 `birthdate` 4 个字段,创建了联合索引 `(zipcode, birthdate)`。

```sql

CREATE TABLE `user` (

@@ -417,7 +424,7 @@ SELECT * FROM user WHERE zipcode = '431200' AND MONTH(birthdate) = 3;

```

- 没有索引下推之前,即使 `zipcode` 字段利用索引可以帮助我们快速定位到 `zipcode = '431200'` 的用户,但我们仍然需要对每一个找到的用户进行回表操作,获取完整的用户数据,再去判断 `MONTH(birthdate) = 3`。

-- 有了索引下推之后,存储引擎会在使用`zipcode` 字段索引查找`zipcode = '431200'` 的用户时,同时判断`MONTH(birthdate) = 3`。这样,只有同时满足条件的记录才会被返回,减少了回表次数。

+- 有了索引下推之后,存储引擎会在使用 `zipcode` 字段索引查找 `zipcode = '431200'` 的用户时,同时判断 `MONTH(birthdate) = 3`。这样,只有同时满足条件的记录才会被返回,减少了回表次数。

@@ -429,14 +436,14 @@ SELECT * FROM user WHERE zipcode = '431200' AND MONTH(birthdate) = 3;

MySQL 可以简单分为 Server 层和存储引擎层这两层。Server 层处理查询解析、分析、优化、缓存以及与客户端的交互等操作,而存储引擎层负责数据的存储和读取,MySQL 支持 InnoDB、MyISAM、Memory 等多种存储引擎。

-索引下推的**下推**其实就是指将部分上层(Server 层)负责的事情,交给了下层(存储引擎层)去处理。

+索引下推的 **下推** 其实就是指将部分上层(Server 层)负责的事情,交给了下层(存储引擎层)去处理。

我们这里结合索引下推原理再对上面提到的例子进行解释。

没有索引下推之前:

- 存储引擎层先根据 `zipcode` 索引字段找到所有 `zipcode = '431200'` 的用户的主键 ID,然后二次回表查询,获取完整的用户数据;

-- 存储引擎层把所有 `zipcode = '431200'` 的用户数据全部交给 Server 层,Server 层根据`MONTH(birthdate) = 3`这一条件再进一步做筛选。

+- 存储引擎层把所有 `zipcode = '431200'` 的用户数据全部交给 Server 层,Server 层根据 `MONTH(birthdate) = 3` 这一条件再进一步做筛选。

有了索引下推之后:

@@ -449,8 +456,8 @@ MySQL 可以简单分为 Server 层和存储引擎层这两层。Server 层处

最后,总结一下索引下推应用范围:

1. 适用于 InnoDB 引擎和 MyISAM 引擎的查询。

-2. 适用于执行计划是 range, ref, eq_ref, ref_or_null 的范围查询。

-3. 对于 InnoDB 表,仅用于非聚簇索引。索引下推的目标是减少全行读取次数,从而减少 I/O 操作。对于 InnoDB 聚集索引,完整的记录已经读入 InnoDB 缓冲区。在这种情况下使用索引下推 不会减少 I/O。

+2. 适用于执行计划是 range、ref、eq_ref、ref_or_null 的范围查询。

+3. 对于 InnoDB 表,仅用于非聚簇索引。索引下推的目标是减少全行读取次数,从而减少 I/O 操作。对于 InnoDB 聚集索引,完整的记录已经读入 InnoDB 缓冲区。在这种情况下使用索引下推不会减少 I/O。

4. 子查询不能使用索引下推,因为子查询通常会创建临时表来处理结果,而这些临时表是没有索引的。